Por: Alonso Estrada Cuzcano

Versión PDF

Resumen

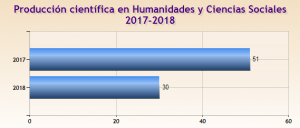

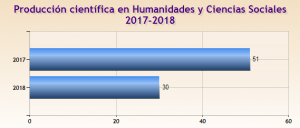

Se presenta la producción científica de los investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales que utilizan la filiación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se utilizó una estrategia de búsqueda para la recuperación de la información en las bases de datos de WoS y Scopus;, de ambas búsquedas se identificaron 81 registros relevantes. El número de registros muestra un incremento considerable en la producción científica de la universidad.

Palabras claves: UNMSM; Humanidades; Ciencias Sociales; Producción científica

Introducción

Medialab UNMSM hace un seguimiento de la producción científica de la UNMSM, especialmente de las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. Estrada-Cuzcano y Alfaro Medives (2015) hicieron un estudio que tomó como referencia la producción científica de 2010 a 2015 y los resultados fueron muy exiguos, se identificaron sólo 26 artículos registrados en esos años (ninguno en WoS). El presente estudio, que comprende los años 2017-2018, pretende actualizar estos datos, para ello se han realizado algunas modificaciones en la metodología.

Hay varios factores que pueden haber influido en el crecimiento de la producción científica: la Ley Universitaria Nº. 30220 que establece la figura del docente investigador; los incentivos otorgados por el Concytec a los docentes investigadores registrados en REGINA; la UNMSM tiene 289 investigadores registrados; el posicionamiento e indización de la revista Letras, entre otros.

Metodología

La búsqueda en las bases de datos WoS (Clarivate) y Scopus (Elsevier) se realizó el 19 de enero de 2019 y las estrategias de búsqueda fueron las siguientes:

UNMSM or UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS or UNIV SAN MARCOS PERU or UNIV SAN MARCOS LIMA or NATL UNIV SAN MARCOS LIMA or UNIV NACL MAYOR SAN MARCOS

Se tomó como referencia los años 2017-2018 y se seleccionaron los artículos de quienes utilizan la filiación a la UNMSM, sin importar la condición o razón del firmante (docente, egresado, tesista, estudiante, etc.). En el estudio de Estrada-Cuzcano y Alfaro-Medives (2015) sólo se incluyeron docentes; ahora el universo es mayor y muestra una diferencia significativa en relación con el estudio anterior. En este nuevo recuento también se incluyen capítulos de libro, reseñas (book review), notas (notes) y cartas (letters).

Es importante precisar que los registros correspondientes al año 2018 se incorporan a las bases de datos hasta julio de 2019 aproximadamente, de manera que puede incrementarse la producción científica posteriormente. Se excluyeron áreas como educación, derecho y economía porque se toman como referencia las especialidades de las facultades de Ciencias Sociales y Letras y Ciencias Humanas.

Resultados

A partir de la estrategia de búsqueda se recuperaron 937 registros de WoS y 694 registros de Scopus, de ambas bases de datos se obtuvieron 81 registros correspondientes a las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

La producción científica correspondiente al año 2018 puede aumentar en el año 2019 porque los registros se actualizan periódicamente, no siempre los artículos aparecen dentro de los periodos en los que se publican las revistas; por ejemplo, el último número de la revista Letras (julio-diciembre de 2018) no aparecía en WoS en el momento que se realizó la búsqueda y por tal razón no se incluyen a los autores que publicaron en ese número.

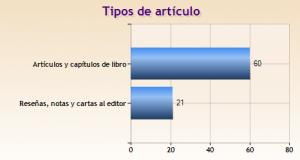

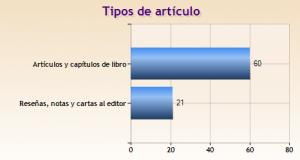

Se han identificado los tipos de comunicación científica utilizados por los autores:

Los artículos y los capítulos de libro pueden considerarse como investigación fundamental (84% de la producción aproximadamente). Scopus considera los capítulos de libros que aparecen en publicaciones seriadas (son parte de una serie) y poseen ISSN; también incluyen Proceedings (actas de conferencia con ISSN) aunque en este caso no encontramos ningún registro de este tipo.

Las reseñas, notas y cartas al editor (26% aproximadamente) son pequeños aportes, comentarios o aclaraciones en aspectos muy puntuales. Las reseñas divulgan nuevas publicaciones, las notas pueden tener carácter biográfico o temático según lo considere un editor de alguna revista; mientras, que las notas son de carácter aclaratorio o ampliatorio a un artículo publicado, es una forma de iniciarse en la investigación.

Si tomamos como referencia sólo los artículos y los capítulos de libro y a partir de las referencias, se puede establecer la producción científica por facultades y se obtienen los siguientes resultados:

La Facultad de Letras tiene 46 artículos que se aproxima al 63% de la producción total mientras que la Facultad de Ciencias Sociales alcanza 14 artículos que se aproxima al 27% del total. Se reitera que quienes utilizan la filiación de la UNMSM no sólo son docentes sino que incluyen a egresados, tesistas (pre y posgrado) e incluso extranjeros (Monateri, 2017), entre otros.

La productividad de los autores es la siguiente (sólo se consideran los artículos y capítulos de libro):

| |

Autores |

Nº. Arts. |

| 1 |

Estrada-Cuzcano, Alonso |

3 |

| 2 |

Prado Alvarado, Agustin |

3 |

| 3 |

Westphalen Rodríguez, Yolanda |

3 |

| 4 |

Alfaro-Mendives, Karen Lizeth |

2 |

| 5 |

Delgado Del Aguila, Jesús Miguel |

2 |

| 6 |

Espino Relucé, Gonzalo |

2 |

| 7 |

Mamani Quispe, Luis Alberto |

2 |

| 8 |

Saavedra Vásquez, Valeria |

2 |

| 9 |

Velázquez Castro, Marcel |

2 |

| 10 |

Villena Saldaña, David |

2 |

| 11 |

Agüero Aguilar, Carlos Enrique |

1 |

| 12 |

Alhuay-Quispe, Joel |

1 |

| 13 |

Aljovín de Losada, Cristóbal |

1 |

| 14 |

Casalino Sen, Carlota |

1 |

| 15 |

Casas Navarro, Raymundo |

1 |

| 16 |

Cavero Palomino, Yuri I. |

1 |

| 17 |

Chaupis Torres, José |

1 |

| 18 |

Chiroque-Solano, Richard |

1 |

| 19 |

Chumbimune Saravia, Daisy |

1 |

| 19 |

Contreras-Contreras, Fortunato |

1 |

| 21 |

Dávila Morey, Dante |

1 |

| 22 |

Echevarría López, Gori-Tumi |

1 |

| 23 |

Falcón Ccenta, Pedro Manuel |

1 |

| 24 |

Flores, Luis A |

1 |

| 25 |

Germaná, César |

1 |

| 26 |

Gonzales-García, Carlos |

1 |

| 27 |

Honores, Elton |

1 |

| 28 |

Huaco Palomino, Marco |

1 |

| 29 |

Leonardini Herane, Nanda |

1 |

| 30 |

López Maguiña, Santiago |

1 |

| 31 |

López-Baralt, Mercedes |

1 |

| 32 |

Mamani Macedo, Mauro |

1 |

| 33 |

Mejía-Navarrete, Julio |

1 |

| 34 |

Monateri, Pier Giuseppe |

1 |

| 35 |

Mondoñedo, Marcos |

1 |

| 36 |

Monteverde Sotil, Rodolfo |

1 |

| 37 |

Montoya Samamé, Jaime |

1 |

| 38 |

Morales Chocano, Daniel |

1 |

| 39 |

Mudarra Montoya, Américo |

1 |

| 40 |

Oyarce-Cruz, Jacqueline |

1 |

| 41 |

Pinedo, Danny |

1 |

| 42 |

Pisconte Quispe, Alan Martín |

1 |

| 43 |

Polo Santillán, Miguel Ángel |

1 |

| 44 |

Quiroz Avila, Rubén |

1 |

| 45 |

Quispe Collantes, Roxana |

1 |

| 46 |

Quispe-Riveros, David |

1 |

| 47 |

Ramírez Zapata, Iván |

1 |

| 48 |

Rivas Huarcaya, José Carlos |

1 |

| 49 |

Rivera Andía, Juan Javier |

1 |

| 50 |

Valenzuela Garcés, Jorge |

1 |

| 51 |

Vargas Vargas, Gaby |

1 |

| 52 |

Velasquez Silva, David |

1 |

| 53 |

Yllia, María Eugenia |

1 |

Tres artículos por autor es el mayor indice de productividad que concentran tres autores pertenecientes a la Facultad de Letras. Se identificó a un autor que publicó un artículo en dos revistas que se considera un tipo de fraude académico (Mejía, 2018).

Conclusiones

La Ley Universitaria 30220 ha permitido un salto cualitativo en la producción científica.

El incentivo otorgado por del Concytec para los investigadores registrados en REGINA permite un incremento en la producción científica.

La asesoría brindada a los investigadores en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas permite que los docentes publiquen en revistas indizadas.

Indexación de la revista Letras brindó mayor visibilidad a los docentes de la facultad.

Referencias bibliográficas

Estrada-Cuzcano, A. & Alfaro-Mendives, K. (2015). La producción científica en las áreas de humanidades y ciencias sociales de la UNMSM. Recuperado de http://medialab.unmsm.edu.pe/?p=2254.

Producción científica 2017-2018

(los nombres que aparecen en negro en las colaboraciones pertenecen a la filiación de la UNMSM)

Artículos y capítulos de libro

Agüero Aguilar, Carlos Enrique (2017). Identificación mediante el Análisis de Redes de la dinámica temática presente en la revista Información, Cultura y Sociedad. [Identification of the thematic dynamics present in the Journal Informacion, Cultura y Sociedad through Network Analysis]. Información, cultura y sociedad, 0(37), 59-72.

Alhuay-Quispe, Joel, Quispe-Riveros, David, Bautista-Ynofuente, Lourdes, & Pacheco-Mendoza, Josmel (2017). Metadata Quality and Academic Visibility Associated with Document Type Coverage in Institutional Repositories of Peruvian Universities. Journal of Web Librarianship, 11(3-4), 241-254. doi: 10.1080/19322909.2017.1382427.

Casalino Sen, Carlota & Rivas Huarcaya, José Carlos & Toche, Carla Lucía (2018). La Reforma Universitaria y el movimiento universitario en el Perú de 1919. Análisis de sus dimensiones institucionales, sociales y políticas. Estudios-Centro De Estudios Avanzados-Universidad Nacional De Cordoba, (40), 33-55.

Casas Navarro, Raymundo & Montoya Samamé, Jaime (2018). Asedios a la gramática universal. Atenea (Concepción), 0(517), 105-122.

Cavieres-Fernández, Eduardo, Castro Castro, Luis, Cavieres-Figueroa, Eduardo, & Chaupis Torres, José. (2017). Textos escolares y la guerra del pacífico: ¿Obstáculos o instrumentos para la integración de chilenos y peruanos? Revista de Pedagogia, 38(102), 53-79. http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped/article/view/13753..

Chiroque-Solano, Richard, & Chiroque-Solano, Pamela (2017). Visibilidad de la Revista Médica Herediana: Una revisión mediante Google Scholar. Revista Medica Herediana, 28(3), 166-170. doi: 10.20453/rmh.v28i3.3183.

Chumbimune Saravia, Daisy (2017). Feminidad china y control social: La crónica policial y la construcción discursiva de los inmigrantes chinos. [Letras, 88(127), 82-100.

Dávila Morey, Dante (2017). Acerca de la metafísica. Letras, 88(128), 150-161.

Delgado Del Aguila, Jesús Miguel (2018). Campo retórico de Consejero del lobo (1965) del poeta peruano Rodolfo Hinostroza. Revell-Revista De Estudos Literarios Da Uems, 2(19), 457-479.

Delgado Del Aguila, Jesús Miguel (2018). Violencia protagónica en La ciudad y los perros (1963) de Mario Vargas Llosa: Enfoques narratológico y semiótico. Revista Káñina-Revista de Artes y Letras, 42(2), 133-155.

Espino Relucé, G. (2018). La reforma, la Universidad San Marcos y los retos del humanismo. Caracol, (16), 154-189. doi: 10.11606/issn.2317-9651.v0i16p154-189.

Espino Relucé, Gonzalo. (2018). Elementos para el proceso y corpus de la narrativa quechua contemporánea. Letras, 89(129), 98-127. doi: 10.30920/letras.89.129.5.

Espinosa Fernández de Cordova, Carlos. & Aljovín de Losada, Cristóbal (2017). Non possumus: Los repertorios políticos del clero en la disputa por la secularización en el Ecuador posgarciano (1875-1905). Historia-Santiago, 50(2), 471-490 .

Estabridis Cárdenas, Ricardo (2017). Perú, Reino de María. La entronización de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Quiroga-Revista De Patrimonio Iberoamericano, (12), 2-16. https://revistaquiroga.andaluciayamerica.com/index.php/quiroga/article/view/199/166.

Estrada-Cuzcano, Alonso, & Alfaro-Mendives, Karen Lizeth. (2017). Análisis comparativo del secreto profesional desde la perspectiva del ejercicio de las disciplinas informativas: periodistas, bibliotecarios y archivistas. Revista Espanola De Documentacion Cientifica, 40(2), 1-9. doi: 10.3989/redc.2017.2.1406.

Estrada-Cuzcano, Alonso & Alfaro-Mendives, Karen Lizeth (2018). Perfil del docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su pertinencia con las demandas actuales: Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Bibliotecas-Revista De La Escuela De Bibliotecologia Documentacion E Informacion, 36(1). doi: 10.15359/rb.36-1.4.

Estrada-Cuzcano, Alonso & Saavedra-Vasquez, Valeria (2018). The Legal and Ethical Basis of Intellectual Freedom. Journal of Information Ethics, 27(1), 31-42.

Falcón Ccenta, Pedro Manuel & Mamani Quispe, Luis Alberto (2017). Actitudes lingüísticas en contextos interculturales: Población asháninka Bajo Chirani.. RLA. Revista de lingüística teórica y aplicada, 5(51), 95-115. doi: 10.4067/S0718-48832017000100095.

Flores, Luis A. & Cuynet, François. (2017). Cuando el mito se vuelve piedra: Memorias alrededor de estelas pukara en el norte del Titicaca, Perú. Chungara-Revista De Antropologia Chilena, 49(1), 35-48. doi: 10.4067/s0717-73562017005000011.

Germaná, César. (2017). El lugar de amauta en la genealogía de la perspectiva de análisis de la descolonialidad del saber. Utopia y Praxis Latinoamericana, 22(77), 47-55. http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/22526/22257.

Gonzales-García, Carlos. (2018). Tratamiento periodístico del cambio climático en los diarios peruanos El Comercio y La República (2013-2017). Comunicacion y Medios, (38), 27-36. doi: 10.5354/0719-1529.2018.50829.

Honores, Elton. (2017). Después del fin: La historieta de ciencia ficción en el Perú. Revista Iberoamericana, 83(259-260), 589-606. doi: 10.5195/reviberoamer.2017.7521.

Huaco Palomino, Marco. (2017). Laicidades in the Andean Sub-region: Laicidad, Sexuality, and Reproduction in Bolivia’s and Ecuador’s Constituent Assembly Debates. En J. M. Vaggione & J. M. M. Faundes (Eds.), Laicidad and Religious Diversity in Latin America (Vol. 6, pp. 73-100). Cham: Springer International Publishing Ag.

Leonardini Herane, Nanda. (2017). Arte y poder político femenino a través del retrato decimonónico: Manuelita Rosas y Dolores Tosta de Santa Anna. Letras, 88(128), 55-81. doi: 10.30920/letras.88.128.3.

López Maguiña, Santiago. (2017). Cuadros del imaginario colonial en Lima la horrible de Sebastián Salazar Bondy. [Pictures of Colonial Imaginary in Sebastián Salazar Bondy’ book Lima la Horrible]. Letras, 88(128), 162-176. doi: 10.30920/letras.88.128.8.

López-Baralt, Mercedes. (2017). El Inca Garcilaso, nuestro primer gran escritor. Letras, 88(127), 4-30. doi: 10.30920/letras.88.127.1.

Mamani Macedo, Mauro. (2017). Representación del Pachakutiy en la poesía de César Guardia Mayorga. Letras, 88(127), 55-81. doi: 10.30920/letras.88.127.3.

Mamani Quispe, Luis Alberto. (2018). Organización del sistema de reglas de la tilde en el español: fundamentos lingüísticos. Letras, 89(129), 46-73. doi: 10.30920/letras.89.129.3.

Matsumoto, Yuichi, Nesbitt, Jason, Glascock, Michael D., Cavero Palomino, Yuri I., & Burger, Richard L. (2018). Interregional obsidian exchange during the late initial period and early horizon: New perspectives from campanayuq rumi, Peru. Latin American Antiquity, 29(1), 44-63. doi: 10.1017/laq.2017.64.

Mejía-Navarrete, Julio. (2018). El proceso de la educación superior en el Perú. La descolonialidad del saber universitario. Cinta de moebio, 0(61), 56-71. doi: 10.4067/S0717-554X2018000100056.

Monateri, Pier Giuseppe. (2017). Diaspora, the West and the Law The Birth of Christian Literature through the Letters of Paul as the End of Diaspora. En D. Carpi & K. Stierstorfer (Eds.), Diaspora, Law and Literature (Vol. 12, pp. 7-22). Berlin: Walter De Gruyter Gmbh. Doi: 10.2139/ssrn.2550679.

Mondoñedo, Marcos. (2018). Escritura y realidad en tres cuentos de Leonardo Padura: estructura metonímica de la prosa como procedimiento de desjerarquización. Letras, 89(129), 195-211. doi: 10.30920/letras.89.129.9.

Monteverde Sotil, Rodolfo. (2017). Política internacional de la posguerra del Pacífico, remodelación urbana y proyectos escultóricos de Lima: El monumento público a Francisco Bolognesi y los Caídos en la Batalla de Arica (1905). Historia-Santiago, 50(2), 663-697. http://revistahistoria.uc.cl/index.php/rhis/article/view/168/141.

Morán, Daniel. (2018). De una «mal entendida independencia» a una «independencia imaginada» El concepto político de independencia en la prensa de Lima y Buenos Aires en tiempos de revolución (1810-1816). Fronteras De La Historia, 23(2), 150-182. doi: 10.22380/20274688.452.

Mudarra Montoya, Américo. (2017). Sobre el compromiso político del arte (y los artistas) en Pobre gente de París de Sebastián Salazar Bondy. Letras, 88(127), 101-128. doi: 10.30920/letras.88.127.5.

Nagaoka, Tomohito, Uzawa, Kazuhiro, Seki, Yuji & Morales Chocano, Daniel. (2017). Pacopampa: Early evidence of violence at a ceremonial site in the northern Peruvian highlands. PLoS ONE, 12(9), 1-21. doi: 10.1371/journal.pone.0185421.

Oyarce-Cruz, Jacqueline. (2017). Creación de un laboratorio de medios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú. Letras, 88(127), 185-196. doi: 10.30920/letras.88.127.9.

Pinedo, Danny. (2017). The making of the Amazonian subject: state formation and indigenous mobilization in lowland Peru. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 12(1), 2-24 . doi: 10.1080/17442222.2016.1270537.

Pisconte Quispe, Alan Martín. (2017). Tiempo y revolución en José María Luis Mora. Letras, 88(128), 177-185. doi: 10.30920/letras.88.128.9.

Polo Santillán, Miguel Ángel. (2017). Repensando las virtudes desde la hermenéutica analógica crítica. [Rethinking the virtues from the critical analogical hermeneutics]. Letras, 88(128), 186-206. doi: 10.30920/letras.88.128.10.

Prado Alvarado, Agustin. (2017). Cuentistas peruanos en busca de lector. América sin Nombre, (22), 83-89. doi: 10.14198/amesn.2017.22.07.

Prado Alvarado, Agustin. (2017). De la aventura del Sertón a la aventura del Congo: tópicos recurrentes en dos novelas históricas, La guerra del fin del mundo y El sueño del celta. Mitologias Hoy-Revista de Pensamiento, Critica y Estudios Literarios Latinoamericanos, 16, 119-132. doi: 10.5565/rev/mitologias.494.

Prado Alvarado, Agustin. (2018). Pantallas poéticas del siglo XXI en Perú, Colombia y Venezuela. Insula-Revista de Letras y Ciencias Humanas, 73(859), 19-22.

Quiroz Avila, Rubén. (2017). María Pizarro: posesión demoníaca y los nuevos controles epistémicos en el Perú colonial. Letras, 88(127), 157-170. doi: 10.30920/letras.88.127.7.

Quispe Collantes, Roxana (2018). El señor, el lirismo y la sangre. Una aproximación literaria y lingüística al harawi quechua de Kilku Warak’a en la poética de Yawar Para. Letras, 89(129), 172-193. doi: 10.30920/letras.89.129.8.

Ramírez Zapata, Iván. (2017). «La diferencia es que ellas son desplazadas y yo soy víctima»: desplazamiento interno y agenda posconflicto en el Perú. Papel Politico, 22(1), 127-157. doi: 10.11144/javeriana.papo22-1.ddvd.

Rivera Andía, Juan Javier. (2018). La vida de un templo. Notas sobre las relaciones entre humanos, niños y tierras en el área cañaris (Andes Peruanos). AIBR Revista de Antropologia Iberoamericana, 13(2), 233-252. doi: 10.11156/aibr.130206.

Saavedra Vásquez, Valeria. (2017). Selfie como medio de comunicación del siglo XXI. [Selfie as a Communication Media of the 21st Century]. Letras, 88(127), 197-206. doi: 10.30920/letras.88.127.10.

Urbizagástegui-Alvarado, Rubén, & Contreras-Contreras, Fortunato. (2018). Analysis of el niño coastal phenomenon by the method of associated words. Ciencia da Informacao, 47(3), 117-139. doi: 10.18225/ci.inf..v47i3.4322.

Valenzuela Garcés, Jorge. (2018). Entre el decadentismo y el criollismo: el caso de «Los ojos de Judas» de Abraham Valdelomar. Atenea (Concepción), 0(517), 10-20. doi: 10.4067/S0718-04622018000100010.

Valle, Raoni, Echevarría López, Gori-Tumi, Tenorio Tuyuka, Poani Higinio, & Munduruku, Jairo Saw. (2018). What is anthropogenic? On the cultural aetiology of geo-situated visual imagery in indigenous amazonia. Rock Art Research, 35(2), 123-144.

Vargas Vargas, Gaby. (2017). Validez y confiabilidad de la escala de actitudes hacia el reciclaje y uso responsable de papel en los estudiantes de la UNMSM. Letras, 88(128), 207-217. doi: 10.30920/letras.88.128.11.

Velasquez Silva, David. (2018). Ejército, política y sociedad en el Perú, 1821-1879. Trashumante-Revista Americana De Historia Social, (12), 142-164. doi: 10.17533/udea.trahs.n12a08.

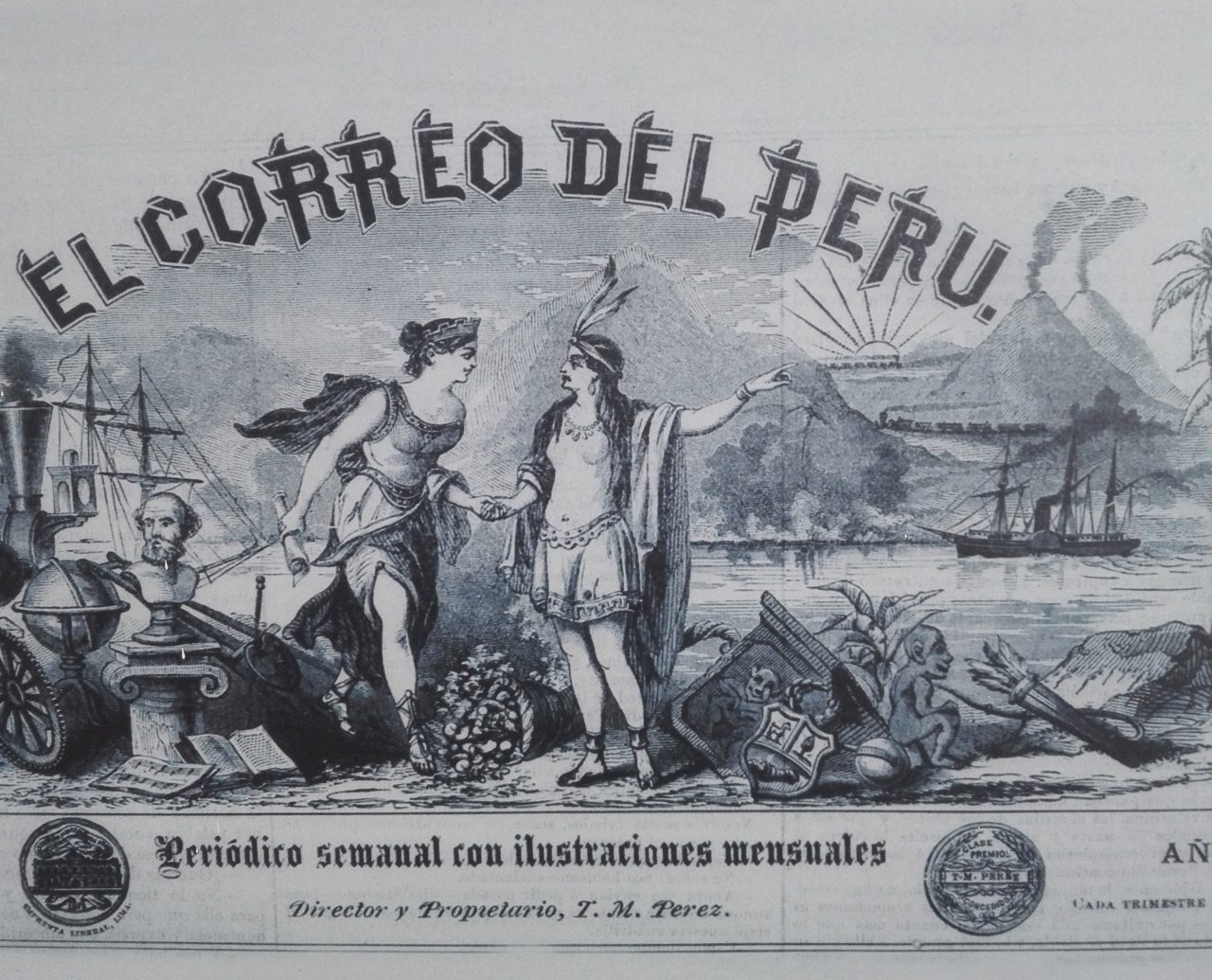

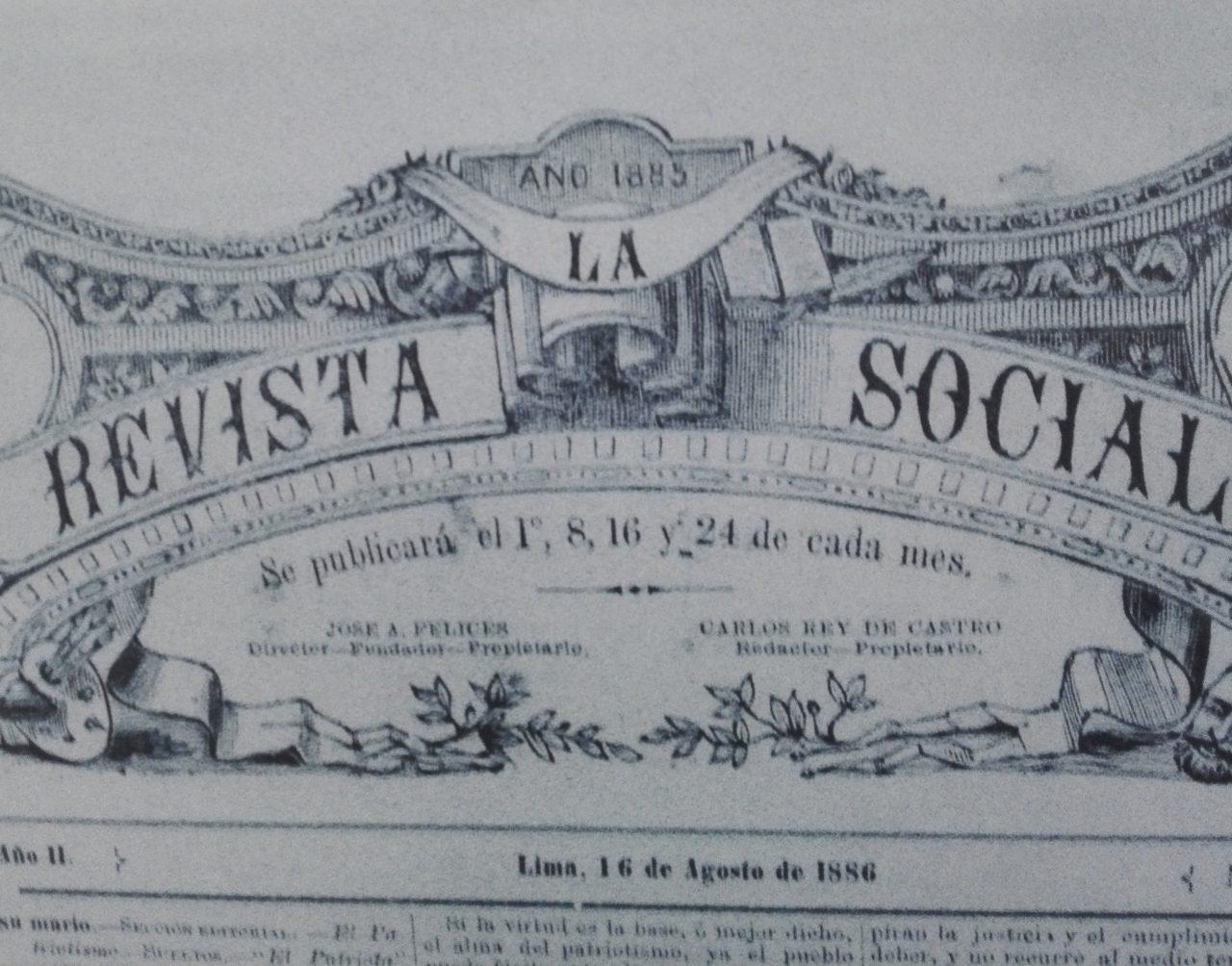

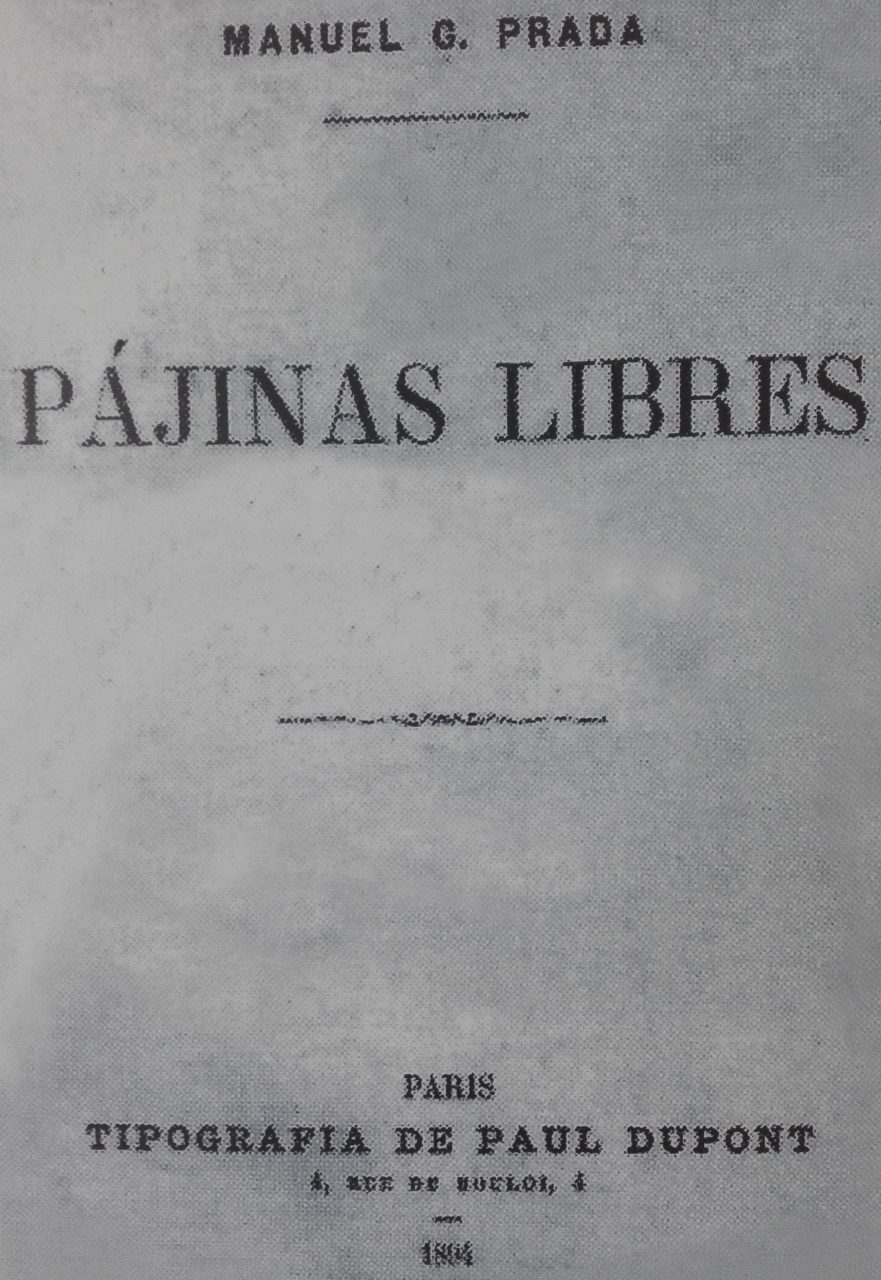

Velázquez Castro, Marcel. (2017). El fuego de la lectoescritura patriótica en la novela histórica y sentimental de Perú, Ecuador y Bolivia en la segunda mitad del XIX. Mitologias Hoy-Revista De Pensamiento Critica Y Estudios Literarios Latinoamericanos, 16, 11-24. doi: 10.5565/rev/mitologias.498.

Velázquez Castro, Marcel. (2017). Una teoría ficcional del poder: historia, cuerpo y pregunta en El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias. Lexis, 41(2), 347-371. doi: 10.18800/lexis.201702.003.

Villena Saldaña, David. (2017). ¿Qué es el funcionalismo?. Letras, 88(127), 129-155. doi: 10.30920/letras.88.127.6.

Westphalen Rodríguez, Yolanda. (2017). El horror de la memoria y las modernidades borderline. America sin Nombre, (22), 37-47. doi: 10.14198/amesn.2017.22.03.

Westphalen Rodriguez, Yolanda. (2017). El hombre que amaba a los perros: la historia revisitada desde el policial posmoderno. Mitologias Hoy-Revista de Pensamiento Critica y Estudios Literarios Latinoamericanos, 16, 241-254. doi: 10.5565/rev/mitologias.493.

Westphalen Rodríguez, Yolanda. (2017). César Moro: Poeta Híbrido y Transnacional. Letras, 88(127), 171-184. doi: 10.30920/letras.88.127.8.

Yllia, María Eugenia, & Ochoa, N. (2018). La memoria de un fruto: La Fiesta del Pijuayo. Caravelle, 110, 87-102.

Reseñas, cartas y notas

Aljovín de Losada, Cristóbal (2017). The Plebeian Republic. The Huanta rebellion and the making of the Peruvian state, 1820-1850. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 44(2), 362-367. doi: 10.15446/achsc.v44n1.64027.

Aljovín de Losada, Cristóbal (2017). Cecilia Méndez. La república plebeya. Huanta, formación del Estado peruano, 1820-1850. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2014. 412 páginas. doi: 10.15446/achsc.v44n1.64027. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 44(2), 362-367.

Arrelucea Barrantes, Maribel (2017). Tardieu, Jean Pierre, 2017, Resistencia de los negros en el virreinato de México (siglos XVI-XVII), Madrid y Frankfurt, Iberoamericana y Velvuert. 297 pp. Apuntes, 44(81), 213-215. doi: 10.21678/apuntes.81.814.

Barriga Tello, Martha (2018). Lefort, Daniel; Villegas Torres, Fernando (compilación y edición). César Moro. Obra Plástica. Lima: Academia Peruana de la Lengua, 2017, 347 pp.; 217 ilus. [ISBN: 978-612-4159-54-1.]. Archivo Español de Arte, 91(363), 322-323.

Carrillo Mauriz, Sonia Luz (2018). Ricardo Falla Barreda, R. (2017). Poesía abierta. Poemas reunidos. Lima. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Letras, 89(129), 231-235. doi: 10.30920/letras.89.129.11.

De La Cruz Huamán, Rosario (2017). Llanos, E. (2016). La democracia y el progreso providencial. Análisis e interpretación de los conceptos: democracia, república, progreso y providencia en la filosofía política desarrollada en la Facultad de Letras de San Marcos a fines del siglo XIX y principios del XX (1869-1909). Lima, Perú: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Letras, 88(127), 212-214.

Estrada-Cuzcano, Alonso (2017). Talavera-Ibarra, A. y Vega-Ramírez, A. de la (2016). Library Education in Peru: Historical and Future Perspectives. En M. Seadle, C. M. Chu, U. Stöckel y B. Crumpton (Eds.), Educating the Profession: 40 years of the IFLA Section on Education and Training (pp. 191-215). Berlín, Alemania: Walter de Gruyter GmbH & Co KG. Letras, 88(127), 219-222. doi: 10.30920/letras.88.127.14.

Gonzales García, Carlos Ricardo. (2017). Flores Vivar, J. M., Coord. (2017). Periodismo en nuevos formatos. Estados del arte del ciberperiodismo, narrativas y tecnologías emergentes. Madrid, España: Fragua. Letras, 88(127), 208-211.

Gonzales Macavilca, Milton A. (2017). Espezúa Samón, Dorian (2017). Las consciencias lingüísticas en la literatura peruana. Lima: Lluvia Editores, Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar, Latinoamericana Editores. Letras, 88(128), 223-227. http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/477

Hernández Vásquez, Ronald Miguel, & Alhuay Quispe, Joel. (2017). Comments to the article “associated factors with medical students dropout in Peruvian university”. Revista Cubana de Educacion Medica Superior, 31(2).

Huaytan Martinez, Eduardo. (2017). Díaz Manunta, Janet (2016). Discurso y metaficción en Ximena de dos caminos, de Laura Riesco. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Letras, 88(128), 219-222. http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/476/447.

Huaytan Martinez, Eduardo. (2017). García Liendo, Javier (2017). El intelectual y la cultura de masas. Argumentos latinoamericanos en torno a Ángel Rama y José María Arguedas. West Lafayette, Indiana: Purdue University Press. Letras, 88(128), 232-236. http://revista.letras.unmsm.edu.pe/index.php/le/article/view/479.

Martos, Marco. (2017). Sara Beatriz Guardia. La fuerza tranquila (Nota). Utopia Y Praxis Latinoamericana-Revista Internacional De Filosofia Iberoamericana Y Teoria Social, 22(77), 3. https://www.redalyc.org/pdf/279/27952380001.pdf.

Montoya Huamani, Segundo. (2018). Polo Santillán, M. A. (2016). El silencio del rey mono. Autoconocimiento y ética. Lima, Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Letras, 89(129), 253-260. doi: 10.30920/letras.89.129.15.

Pajuelo Milla, Gloria. (2018). Mauro Mamani Macedo, M. (2017). Sitio de la tierra. Antología del vanguardismo literario andino. Lima: Fondo de Cultura Económica. Letras, 89(129), 236-239. doi: 10.30920/letras.89.129.12.

Quiroz Chueca, Francisco. (2018). Archives – From the Ashes of History: Loss and Recovery of Archives and Libraries in Modern Latin America. Edited by Carlos Aguirre and Javier Villa-Flores. Raleigh: Editorial A Contracorriente, 2015. Pp. 342. Americas, 75(3), 567-570. doi: 10.1017/tam.2018.9.

Rojas Huaynates, Joel. (2018). Mouffe, Chantal. Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014. 146 pp. Ideas y Valores, 67(166), 211-214. doi: 10.15446/ideasyvalores.v67n166.68733.

Saavedra-Vasquez, Valeria. (2018). Fowks. J. (2017). Mecanismos de la posverdad. Lima: Fondo de Cultura Económica. Letras, 89(129), 240-244. doi: 10.30920/letras.89.129.13.

Salazar Mejia, Necker. (2017). Mauro Mamani Macedo (Ed.). 2016. Guamán Poma de Ayala. Las travesías culturales. Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pakarina, 277 pp. Estudios Filologicos(59), 211-215. doi: 10.4067/S0071-17132017000100012.

Trujillo Valverde, Said Ilich. (2017). Muerte de utopía. Historia, antihistoria e insularidad en la novela latinoamericana (2016), Carolyn Wolfenzon. Mitologias Hoy-Revista De Pensamiento Critica Y Estudios Literarios Latinoamericanos, 16, 405-408. doi: 10.5565/rev/mitologias.504.

Villegas Torres, Fernando. (2018). Aljovín de Losada, C. & Velázquez Castro, M. (compiladores) (2017). Las voces de la modernidad Perú, 1750-1870. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. Letras, 89(129), 245-252. doi: 10.30920.

Autores:

Alonso Estrada-Cuzcano ORCID | Email

Karen Alfaro-Mendives ORCID | Email