Zorro, zorrito (cuento andino)

En la pequeña plaza de Tarukamarka

primero sonó el pututo, luego el bombo y un pinkillo,

enseguida ingresaron niños, tropas de zampoñas,

hombres, mujeres y ancianos…

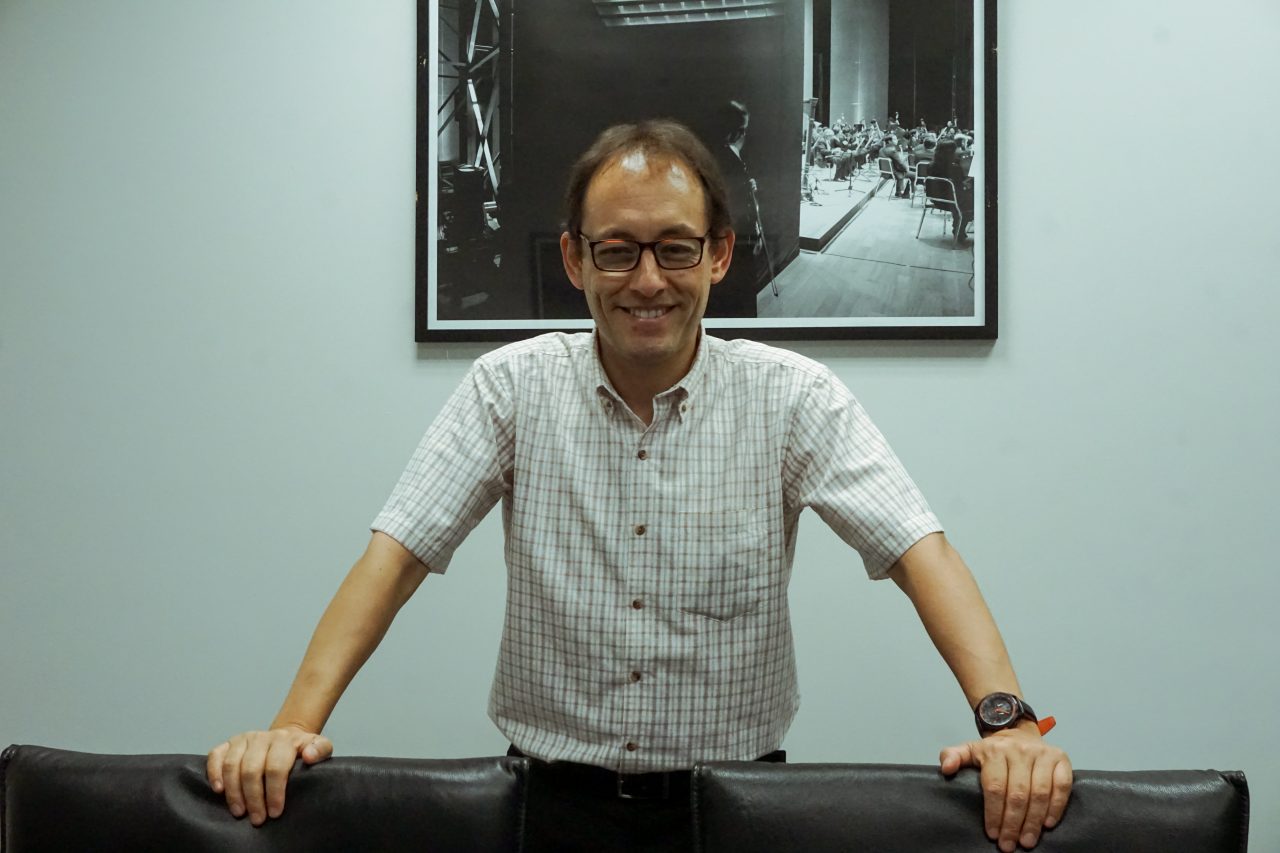

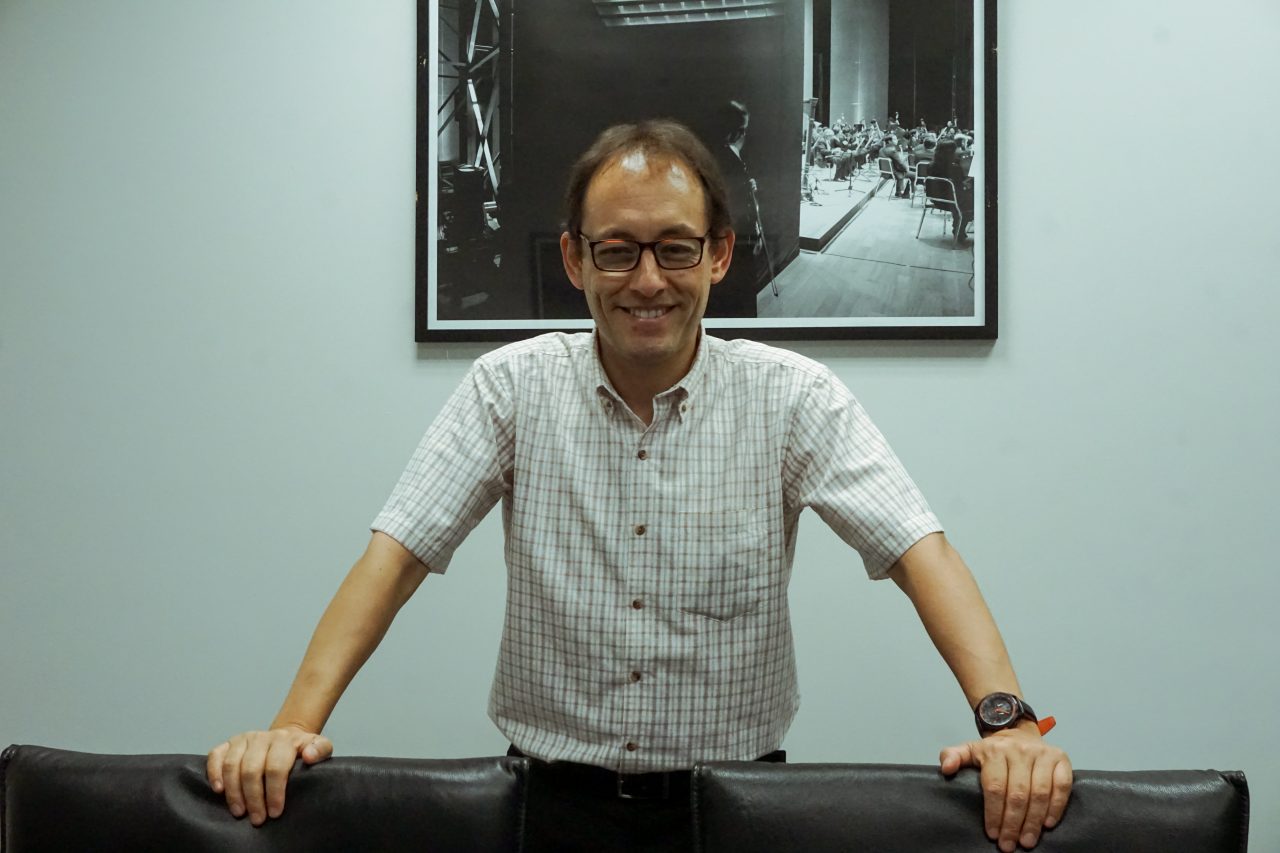

Fernando Valcárcel, compositor, pianista, director actual de la Orquesta Sinfónica Nacional y proveniente de una familia de gran trayectoria artística en el mundo musical (Theodoro Valcárcel y Edgar Valcárcel), conversó con el Club de Jóvenes Críticos sobre su inicio de temporada 2019 con la presentación de “Altiplano, Candelaria y Fantasía”.

Desde muy joven Fernando Valcárcel se ha inclinado por la música, en su sangre ya corría este arte y solo era cuestión de tiempo que llegara a ella, pero a esta pasión y dedicación por la música se le debe agregar su cercanía y gusto por la cultura andina, no solo por tener raíz puneña, porque ambas han marcado en su vida profesional y personal llegando, hoy en día, a innovar en cada presentación realizada con la Orquesta Sinfónica Nacional a través de una mezcla de música popular, con compositores peruanos, y la música académica. Trayendo a escena como apertura de 2019, en el Gran Teatro Nacional, un repertorio musical de Puno: “una propuesta que amalgama, sintetiza, trata de juntar dos mundos que nos toca mucho a los peruanos”.

¿Cuánto tiempo vienen ensayando para este show? ¿Es algo nuevo o es un espectáculo que ya se ha presentado antes?

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) tiene una temporada cuya principal línea son los conciertos en el Gran Teatro Nacional (GTN), allí hacemos conciertos de temporada, concierto especiales. Lo que traemos de novedad es la inclusión de algunos espectáculos, algunos conciertos que llevan música peruana, hacemos un poco entre música académica y popular.

¿Cual es la diferencia entre música académica y popular?

La música académica es la que nace en el seno de la academia, del conservatorio, es aquella que se recibe en centros especializados de formación. La música popular es la que la gente canta, es un poco más libre, más lúdica, es la que sorprende en el fuero íntimo del hogar, la que se aprende con los amigos, en las peñas, en las discotecas, la música que está ahí. Hay un tipo de música un poco más “desarrollada” (es un poco aventurado el término) que requiere una preparación mayor para abordarla.

Pero en esta oportunidad están tocando música relacionada a Puno. ¿Cómo logran la fusión de la música clásica y la popular?

Es una mezcla, una propuesta que introduce elementos de la música popular a propuestas eminentemente académicas, eso se da y siempre se ha dado por lo general en el primer concierto del año. En esta oportunidad este concierto está destinado a una provincia, un departamento completo: Puno, algo poco usual, es atípico. Existe en el pasado una pequeña historia entre Puno y la OSN. En el año 1987 se presentó una antología de música puneña (partituras) con su contraparte, la realización sonora fue en un concierto y se contrató a la OSN para la presentación. Muchas de esas obras las estamos repitiendo ahora en este concierto que reúne lo mejor del repertorio puneño y de compositores académicos/clásicos como Edgar Valcárcel, que siendo clásicos tienen una fuerte impronta e influencia en la música popular. En el caso concreto de Edgar Valcárcel está el cuento que se llama “Zorro, zorrito”, una historia popular de la cotidianeidad campestre, altiplánica. La obra es un reflejo, una imaginación sonora, una traducción sonora. Se complementa con otras obras de compositores que están a medio camino entre la inspiración popular, vibrante, lúdica con la música clásica, hacen un poco ambas. Hay otras que son netamente música popular como la diablada puneña, que se canta y baila en puno. Entonces, el concierto del viernes (8 de febrero) es una propuesta que amalgama, sintetiza, trata de juntar dos mundos que nos toca mucho a los peruanos, un mundo de la música académica y un mundo de la música popular. La música popular más conocida, la música académica menos pero es una forma de mostrar al público que hay una tradición de compositores académicos que casi en el 100% de los casos se inspiran en música popular y eso trae espectáculos de ese tipo.

En cuanto a esta diferencia de música más sofisticada, ¿usted cree que esta función va a ser algo más cognitivo o que la música que vamos a apreciar es más sensorial?

Yo creo que va a ser ambas. Una obra como Zorro, zorrito es aparentemente pueril, su misión es entretener al público juvenil al ser un cuento, mas un oído atento descubre sutilezas, combinaciones, ciencia. La gente no lo percibe así, pero la música es ciencia, es un arte muy cerebral, un oído más refinado puede descubrir eso que le da un valor agregado. Será un espectáculo completo porque va a tener danza, va a ser sensorial y visual, va a ser una experiencia compleja, va tener de las dos. Y si me dijeras algo que predomine más, tal vez sería lo sensorial porque va a primar color, sonido, danza, ritmo, zampoñas, hay timbres nuestros, es más sensorial en general. Además es una forma de empezar el año brillante y ligeramente. A pesar de que el concierto puede ser ligero, puede ser un ligero elegante, hay que tratar que sea un poco más elaborado, y para ello nos preparamos bastante, estudiamos de lunes a viernes, tres horas cada día, individualmente yo estudio, los músicos también, nos juntamos, trabajamos por grupos, después la orquesta completa de tal manera que podamos llegar mejor preparados al día de la función, es un proceso bonito y agotador.

Acerca de ese compilado audiovisual ¿qué complicaciones ha tenido en el ensayo para dirigir, ya que son cuatro agrupaciones en un mismo evento? ¿qué tan complicado como director puede ser eso?

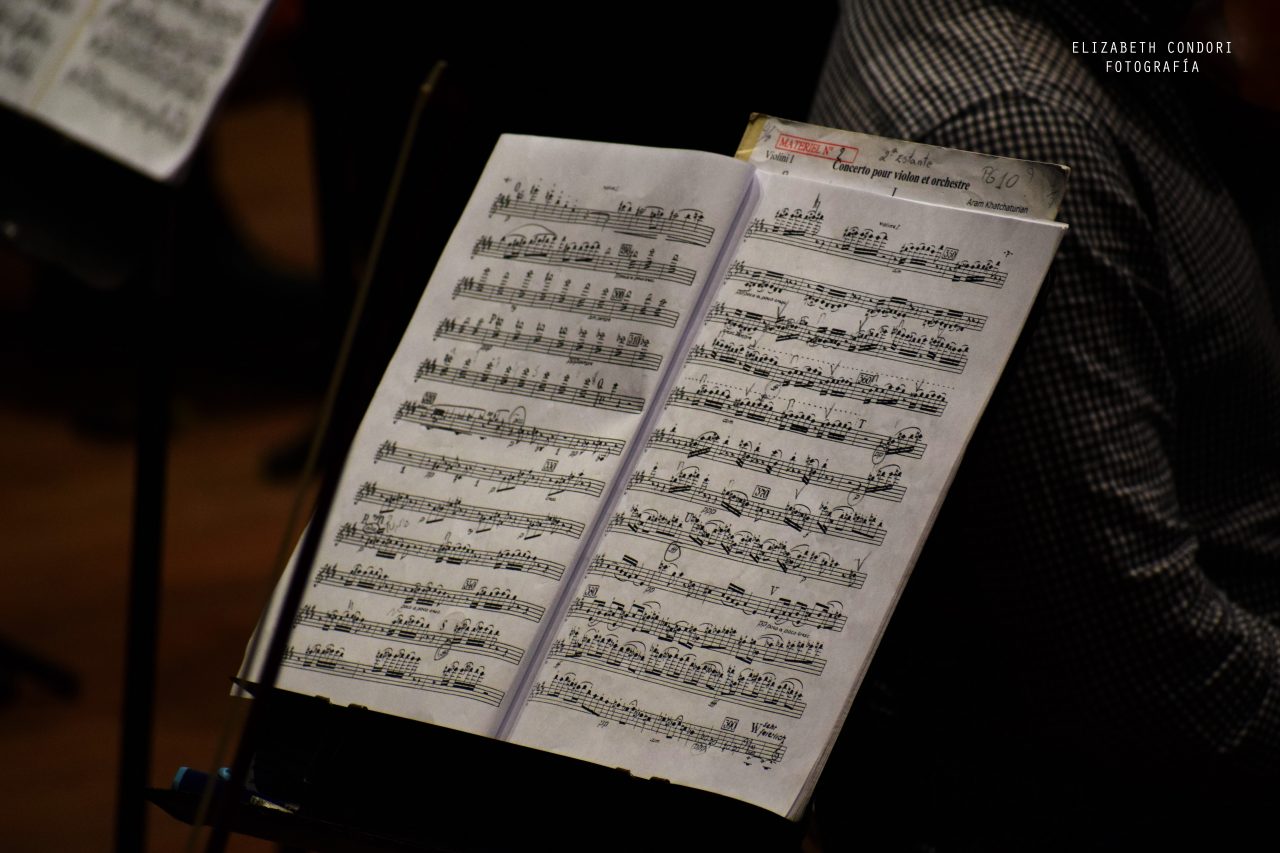

Es complejo porque están involucradas muchas fuerzas, incluso en cuanto a la ubicación, las tropas de zampoñas están detrás del director, el Coro Nacional de Niños (CNN) al fondo, la OSN en el centro, y un narrador. Tienes que estar mirando el despliegue orquestal y me refiero específicamente a Zorro, zorrito que es la más compleja del programa indudablemente, es fuerte, tiene muchos instrumentos involucrados. Para un director esta obra es casi como un examen final, es una obra de escena, un cuento muy visual, tiene la peculiaridad de la música por su valor mismo, como también por suscitar imágenes en movimiento escénico. Es una cosa muy vivida, es complejo juntar todas las fuerzas que están especificadas en la partitura, eso toma tiempo. Tengo la suerte de haber hecho esta obra muchas veces, esta es la tercera, la conozco bastante bien, ya sé cual es la parte difícil, la que no funciona, la que si funciona, la que tengo que estudiar más o la que no va a salir. Las otras obras son pequeñas danzas más simples pero el ritmo puneño es difícil porque se debe cuidar un poco los tempos recurrentes, consuetudinarios de la danza en si, no puede ser cualquier tempo (me refiero tempo a velocidad) tiene que ser muy preciso para expresar lo mejor. Es un espectáculo muy variado en el que aparecen ritmo, color y sonoridad.

En cuanto a su relación con la música puneña ¿de qué manera se puede apreciar su experiencia en la Candelaria?

Yo soy descendiente puneño, mi familia es puneña, mi padre, mi abuela, mi abuelo, mis tíos, mis primos; tenemos casa en Puno, yo voy todos los años, yo soy puneño. Si tengo un acercamiento y he tratado que la OSN también la tenga, por eso hemos hecho giras a Puno, hemos grabado música puneña, como la de Teodoro Valcárcel que ya salió un disco que hace poco se editó. También hemos grabado música de Edgar Valcárcel, compositor de Zorro, zorrito que está incluido en este concierto, de él hemos escogido unas piezas pequeñas que se van a incluir en un disco, llamado Antología de música puneña. Hay un intento mío de que la orquesta sepa del repertorio puneño, hemos hecho varias cosas en los últimos años referido a Puno. Este concierto se llama Altiplano, Candelaria y Fantasía pero en realidad no solamente es Candelaria; cuando se habla de Puno, resalta esta festividad porque es la más importante. En este caso he tratado de juntar varias manifestaciones vitales de la cultura puneña, canciones como La diablada, algunos sicuris y también una estudiantina que es una música de pandilla puneña, más de salón, no es Candelaria. Asimismo, está el cuento Zorro, zorrito en donde explican una imagineria sonora muy hermosa, es una muestra del panorama, del espectro amplio de la cultura altiplánica.

Acerca de la diferenciación entre la música un poco más sofisticada para “menos” personas y otra música “masiva” ¿cómo espera que lo tome el público “masivo”? ¿cree que está adaptado a esta puesta en escena de la Candelaria? un público que generalmente no escucha música clásica ¿cree que lo va a disfrutar?

Yo creo que sí. A veces subestimamos al público, cuando en realidad lo que tiene es desinformación, poco acceso a propuestas nuevas, o no sabe que existe la música clásica porque hay muchos que al tener contacto con ella dicen ¡ay que bonita! entonces no es cuestión de falta de capacidad, sordera o necedad, sino de posibilidad de acceso a información. Yo como estado, porque pertenezco al estado peruano, trato de tener en cuenta y darle a mis compatriotas lo mejor. Todos los conciertos que propongo tienen un componente didáctico, hay una síntesis, no todo es música clásica o periodo romántico; hay una mezcla, de todo un poco, esas son las experiencias musicales más ricas. En un concierto, muy frecuentemente, hay compositores de todas las épocas: antiguas, no tan antiguas y muy modernas, me refiero al mundo clásico/académico, también hay conciertos de música con un componente popular muy fuerte. Es bonito ver cosas distintas, y el público lo va a valorar, primero, porque hay una sabiduría popular, ahora que no se fomente, que no tenga acceso a cosas nuevas y enriquecedoras es una cuestión lamentable. Es por eso que yo trato de alimentarles el oído en forma novedosa, y cuando ellos se enfrentan a esto llegan a descubrir obras que se relacionan con el folclore. Es importante que lo asocien, y sientan suyo ese universo, de esa forma lo van asimilando y van dándose cuenta que esto puede ser la semilla de otras posibles combinaciones, entonces la experiencia es más rica. Creo que es una cuestión de decisión, de oportunidad, brindarles eso, no lo de siempre.

¿Cuales son sus expectativas para con el público? ¿qué espera que se lleven al apreciar este espectáculo?

Primero, que sepan que en Puno hay una gran tradición y que conozcan sobre ella porque cuando uno dice Puno, la gran mayoría, piensa en Candelaria; y está bien…personalmente considero que es la capital del folclore peruano, y no lo digo porque sea puneño. Siento que es la mejor música folclórica del Perú, es la más variada y compleja en donde hay un mayor universo de timbres; puesto que, ahí, perviven con fuerza los instrumentos nativos que en otras partes del Perú. En Puno es muy fuerte esa impronta de lo ancestral, también hay un universo de salón, un universo clásico, un universo académico de antaño, de mucho tiempo atrás, hay una tradición de música puneña. Así, como tampoco la gente conoce que hay una tradición de música clásica peruana, porque cuando dices música clásica piensan en Beethoven, Tchaikovsky, jamás vas a pensar en Pulgar Vidal, Sergio Garrido Lecca, Vallarriestra ¿quiénes son? Nadie conoce; pero si mencionamos a Alomía Robles del Condor Pasa, sería una obra que conocen, sin embargo, lo asocian más con el folclore, cuando en realidad pertenece a la música académica. Si no se conoce la música peruana académica menos la música académica puneña, y menos aún ciertas propuestas de integrar esos dos mundos, el folclórico y el académico puneño. Yo quiero que el público vea primero un espectáculo, que también es visual, no olvidemos que hay coro de niños, tropas de zampoñas ataviadas con sus trajes, sus plumas, sus ponchos, después viene el Elenco Nacional de Folclore (ENF) con un gran despliegue coreográfico. Es un espectáculo audiovisual, y quiero que se lleven la impresión de que en Puno hay una gran tradición que es susceptible de ser transformada, elaborada, en continua y en perpetua vitalidad. Así como el folclore muta con el tiempo, la música académica también, nunca es estática. Se va a percibir estilos de música que se van desarrollando en el tiempo, se va a ver viva esa tradición, además de conocida porque hasta hace poco era desconocida. Quiero que se lleven la impresión de que hay una tradición muy vital de la música académica y popular puneña.

¿Va a haber más oportunidades quizás en los próximos años de preparar este tipo de presentaciones pero de otros departamentos, ya no solo de Puno?

Es una buena idea, y sí, me gustaría. Solo que a veces es difícil conseguir el repertorio material, nosotros como músicos necesitamos una partitura para tocar; por ejemplo si yo hago un concierto de música de Madre de Dios, ¿donde está la música? ¿hay música para orquesta? ¿Se ha hecho? No, no existe ¿compositores? Tal vez, pero están olvidados. No hay acceso a información, se ha trabajado bastante en eso: al conseguir muchas partituras, en ampliar nuestro archivo; en muchos casos, hemos pagado para que un arreglista se encargue de los arreglos sinfónicos de estas melodías tan bonitas. Una vez que ya estamos premunidos de un bagaje, un acervo, un repertorio, un material físico entonces ahora sí podemos hacer un concierto musical. Si yo quiero hacer música de Ica tendría que empezar – porque tengo, por ahí, una o dos obras – con una labor de investigación, de notación, de escritura; ya que es complejo y costoso. El espectáculo que ustedes y el público van a ver (8 de febrero del 2019) es sumamente costoso; sin embargo, el estado peruano nos subsidia con las entradas al colocar precios muy menores, módicos para el público,cuando un espectáculo de esa naturaleza debería costar mucho más caro. La gente no sabe que por ocho soles uno puede entrar al teatro y presenciar la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), el Elenco Nacional de Folclore, el Coro Nacional de Niños, un narrador, tropas de zampoñas, músicos invitados; y si se cuantificara llegaría a ser miles de dólares, a parte de lo que significa hacer el arreglo, pagar arreglistas, escribirlo para los copistas, inscribirlo, pagarle a las autoridades que tienen los derechos autor; sin duda, es una cosa compleja: la cultura cuesta. Sería una cuestión muy bonita, una muy buena idea hacer cada año y de hecho lo tratamos de hacer hace dos años con un espectáculo de costa, sierra y selva en un mismo programa, como también hace un año hicimos música solo de la costa con valses, festejos mientras el año anterior hemos hecho música de la sierra, mas nunca hemos hecho por departamento, en este caso Puno. El próximo año podríamos hacer de Trujillo, ya que tenemos un poco más de material; pero en cuanto a selva tenemos menos acceso porque, en lo personal, yo también desconozco, ni he ido a la selva, soy bastante neófito en cuestión de música selvática. Sé algo de música puneña por mis raíces, por esa razón estoy empezando con música de Puno.

Zorro, zorrito (cuento andino)

Al regresar el burro Wayruro a la Plaza de Tarukamarca

fue recibido con vivas y aplausos (…)

llegaron niños, tropas de zampoñas,

hombres, mujeres y ancianos.

Entrevista realizada por Natali Conde y Alejandra León

Natali.conde@unmsm.edu.pe

Alejandra.leon@unmsm.edu.pe

Fotografía: Natali Conde

Lima, 14 de febrero del 2019