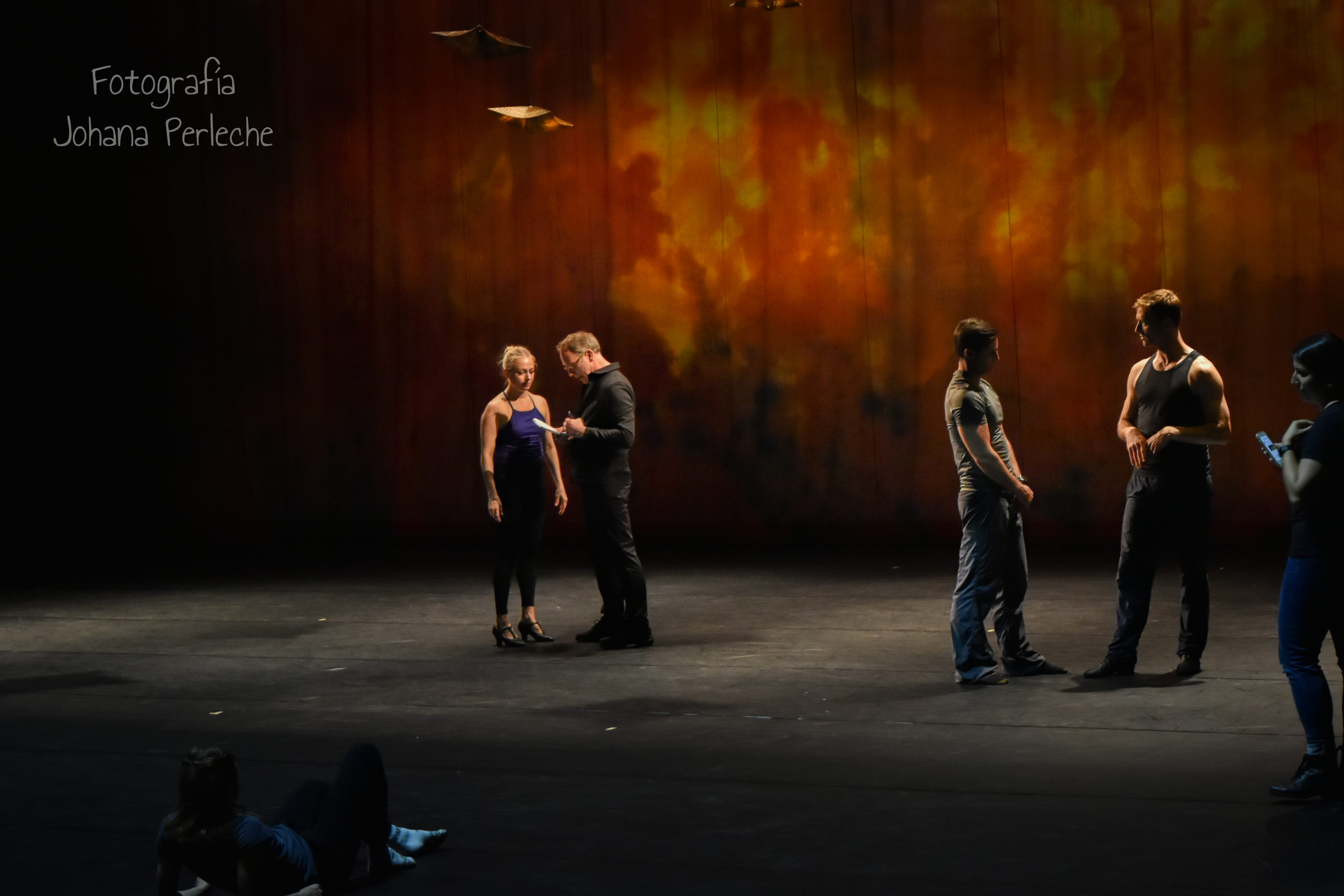

Ana Hernández Sanchiz, (España), vincula su trabajo de actriz con la didáctica musical. Diseña materiales socioeducativos que son puestos en escena en los teatros más importantes de América Latina, entre ellos el Gran Teatro Nacional. En el desarrollo de su labor en la esfera del arte ella se plantea que «a todos les gusta que les cuenten historias, a todo mundo le gusta que le expliquen las cosas y a los niños no les gusta que los traten y les hablen de una manera muy infantil, entonces si unimos estas dos premisas (te das cuenta que) el mensaje se puede dar por igual, respetando la inteligencia de cada uno, entonces habrá contenidos musicales o literarios, didácticos o teóricos, cosas que los pequeños no sepan u otras que los adultos ya sepan y se las estemos repitiendo».

En esta entrevista Hernández nos lleva por los caminos de la didáctica musical, y nos sorprende.

¿Cuál es el objetivo al propiciar interacción público-personajes en una obra?

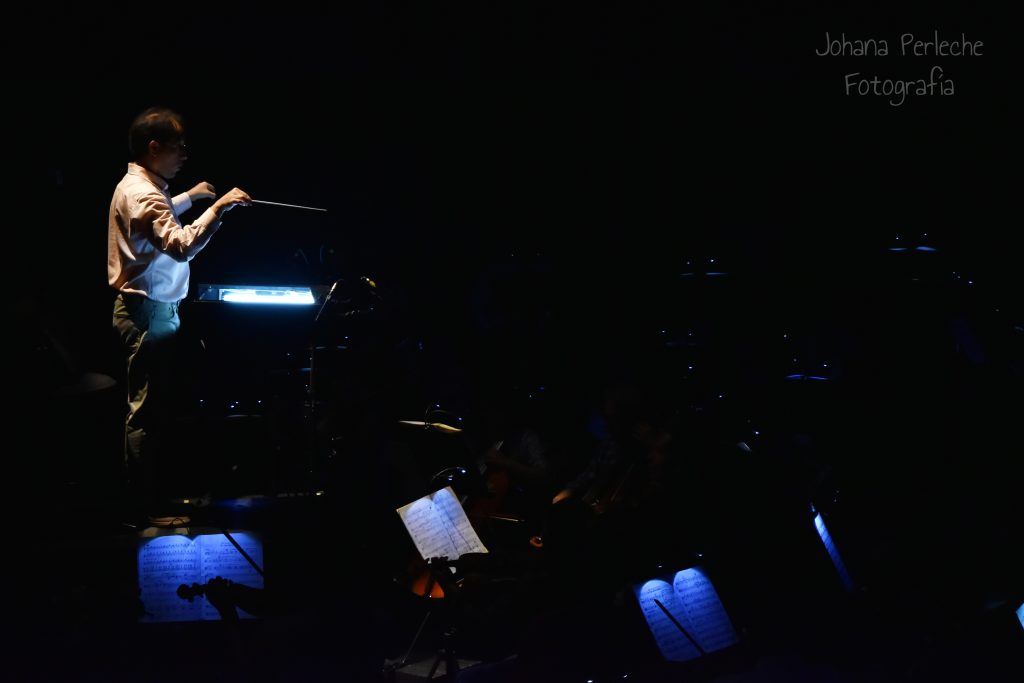

Una es la que habla del concierto en general, por ejemplo, las actividades para poder valorar en silencio la canción, el respeto al trabajo de los músicos, conocer que la orquesta afina, etc; esto permitiría conocer sobre el concierto. Luego hay una segunda parte que especifica sobre el programa o el repertorio sobre ese día; es decir, primero hablar del nexo entre las dos obras que es Romeo y Julieta y por otra parte guiar de alguna manera la audición del poema de la obra y guiar la audición de West Side Story.

La primera interacción está clara que es que la gente se sienta cómoda y no se sienta ignorante de por qué en la orquesta tocan tal cosa o cuándo tengo que aplaudir, que es una de las cosas que incomodan al público y retrae el mensaje que se quiere dar en el concierto y por otra parte creo que el hilo de la historia, Romeo y Julieta de Tchaikovski dura veinte minutos más o menos, para una persona que no está acostumbrada a esta música académica, a la sinfónica, es enfrentarse a una obra de veinte minutos sin pausa ninguna simplemente caería en una voz de sentimientos y emociones concretas el ver que en un momento dramático les recuerdo que Romeo y Julieta estaban siendo perseguidos o que su amor estaba siendo perseguido o en un momento de tranquilidad les hago pensar que se están yendo a descansar y están pensando el uno en el otro y esto hace que de repente sigamos un hilo argumental y nuestra imaginación prácticamente ponga que una música que dura veinte minutos que se puede hacer muy larga para una persona que no conoce este tipo de música, yo creo que entendería porque es como si estuviera haciendo una película pero a través de los oídos, esa es la idea.

Entonces ¿ este tipo de obras estaría dirigido a un público que no es muy cercano al arte de la música, de la orquesta, a diferencia de alguien que va constantemente a una función sinfónica?

No, al contrario yo creo que el público que no conoce este tipo de música se siente retraído a la hora de ir a un concierto, por ejemplo, yo he estado en España, y conozco a personas melómanas que van constantemente a conciertos, pero de vez en cuando les gusta ir a un concierto que le explique lo que desarrolla y me dicen “ay, ojalá hubiese más conciertos así” porque también les gusta la música y quieren saber de ella; claro que alguien que está acostumbrado y la escucha sin interrupciones, sin palabras,a lo mejor un jurista puede decir que no, eso no es para mí, pero el público objetivo son esas personas que no están acostumbradas a este tipo de música porque son las personas que nos interesan acercar al teatro y a la música y no tiene nada que ver con los melómanos sobre si les vaya o no a gustar, no creo que este formato sea anti melómanos, para nada, es otra propuesta diferente, para padres que quieren llevar a sus hijos o para familias que nunca han ido a ver un concierto y juntos se quieren introducir y quieren ver un concierto, así como también de personas mayores que fueron porque era un concierto económico que desarrolla la orquesta y se llevaron la sorpresa de que era también didáctico. Yo creo que depende más del nivel de curiosidad y tolerancia que de reconocimiento musical.

Al respecto, un elemento que sorprendió bastante fue la introducción del trailer de West Side Story, ¿qué se plantearon al introducir el tráiler?

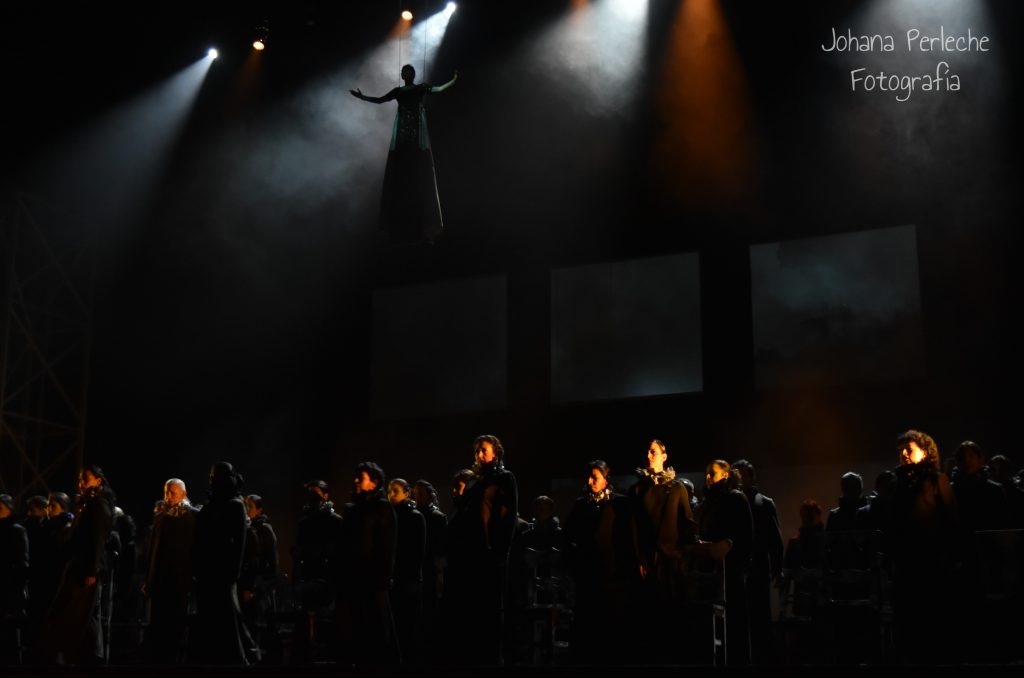

(…) precisamente mi primer concierto se planteó como un concierto multidisciplinario además que una de las maneras de acercar la música de la orquesta al público es darles las referencias que le han servido al compositor o que han motivado la música: qué ha originado esta música, de dónde viene y adónde ha ido a parar. Entonces, contextualizar la obra más allá de la sala de conciertos me parecía importante ya que la generación de ustedes no conoce esta película, pero esta es básica en la historia del cine y de la música. En la vertiente didáctica sobre West Side Story, quiera o no quiera , voy a hablar de que esa película existe, pero voy a hablar de algo que ustedes no tienen en la cabeza… y si se dan cuenta la música es una manera de meternos en la estética que la historia nos cuenta, que hemos pasado de la historia de un Romeo y Julieta del siglo XX, y por otra parte se nos va presentando los temas orquestales a través de la película. Eso me da pie para explicar que primero fue música y luego se hizo la película y después se extrajeron los extractos para hacer una obra sinfónica. (…) hoy en día utilizan muchísimo mas los recursos lumínicos de vídeo, de video-arte, de todo. Ya no hay solamente telones pintados, se utilizan muchas más cosas; en cambio la música no ha cambiado su formato de concierto desde el siglo XIX y estamos en el siglo XXI por lo cual ¿por qué no presentar esa obra con simplemente unas imágenes de video?, es una opción más. Y luego también lo que buscaba, es lo que he visto que conseguí: sorprender al público. Si a ustedes las sorprendí, pues eso quiere decir que lo conseguimos.

¿Por qué se escogió West Side Story?

Bueno primero hubo una propuesta de repertorio por parte del maestro Pablo Sabat, el propuso en un inicio hacer un concierto de Romeo y Julieta de Tchaikovski y el don Juan de de otro compositor que al final no se hizo, y yo le propuse, me pareció un programa un tanto intenso musicalmente y un tanto duro, sin ningún tipo de concesión para la gente que no está acostumbrada en este tipo de música; entonces me pareció que estaba mucho más equilibrado si metemos una obra romántica plenamente orquestal como es el poema sinfónico Romeo y Julieta y luego hacíamos un guiño al público porque West Side Story es un caramelo, o sea te lo comes “así” musicalmente estas deseando que siga, bailas en el asiento, los músicos participan y me parecía que eso es lo que tiene que ver la gente: “ah es que una orquesta sinfónica también toca eso y también hace esto”, ¿cómo es que los músicos sinfónicos también saben hacer eso y también saben bailar con sus instrumentos?, es esa la imagen atractiva que queremos transmitir que no es falsa, es que la música está compuesta así y en la partitura esta puesta que griten “mambo” y que hagan así; entonces esa es la visión de la música clásica que queremos ver. Entonces me parecía que así quedaba muy equilibrado, un Romeo y Julieta romántico, mas moderno, una propuesta ceñida a la historia de Shakespeare y una revisión de él en el siglo XX, eso es lo que me interesó plantear.

Y luego me pareció muy interesante que por una parte tenemos Romeo y Julieta europeo y americano pero que dentro de West Side Story, no deja de ser un contexto europeo. Ellos se consideran neoyorquinos puros pero son hijos de inmigrantes irlandeses, polacos, alemanes; entonces eso también intentaba transmitir, o sea, ellos hacen menos a los puertorriqueños porque son inmigrantes, pero no se dan cuenta que ellos también son de segunda generación también que vienen de Europa, son tan inmigrantes. También hay mensajes que pueden llevar a la reflexión si vas mas allá, me pareció muy interesante. Esa fusión de los ritmos latinos y todo mezclado con el ambiente de la música sinfónica de tradición europea.

¿Como planteas el formato de Mi primer concierto? ¿como un forma de cambiar lo tradicional e implementar nuevos aspectos?.

Bueno, no exactamente, tiene unas características muy específicas de contacto con el público,no es necesario que haya un presentador o presentadora contándole a la gente algo, pero cada vez se hacen más conciertos en los que la iluminación es importante o conciertos proyección en los que no hay palabra pero se proyectan imágenes que acompañan a la música para servir en el momento o por ejemplo un concierto de música sinfónica con DJ. ¿Son cosas que se hacen no? Entonces creo que es una labor que se tiene que hacer con los melómanos para que no se echen las manos en la cabeza y digan “no” porque resulta lo mismo que los amantes de la música latina, del jazz, dicen yo no quiero la música clásica, resulta que los de la música clásica también dicen «no nosotros somos puros y no queremos mezclarnos» y creo que es importante que haya mayor interacción, lo mismo que pasa aquí en España es que, por ejemplo, el público de teatro no suele asistir a orquesta sinfónica o el público de ballet, o la gente que va al cine todas las semana no suele ir al teatro y la gente que va a ver danza no va al teatro. ¿Para que tienes que ser de un equipo o del otro?. Creo que lo que tenemos que formar es un público crítico y que sea aficionado a todas las disciplinas artísticas; obviamente le va a gustar una u otra, pero para que te guste una más que otra tienes que conocer todo, tendrás que ir. Si no vas a museos como vas a saber en quien se inspiró determinado director de cine para concebir la estética, creo que es importante la mezcla de disciplinas artísticas de estilos. Entonces estos conceptos ayudan a mostrar las relaciones. La idea es que cada Mi Primer Concierto sea diferente.

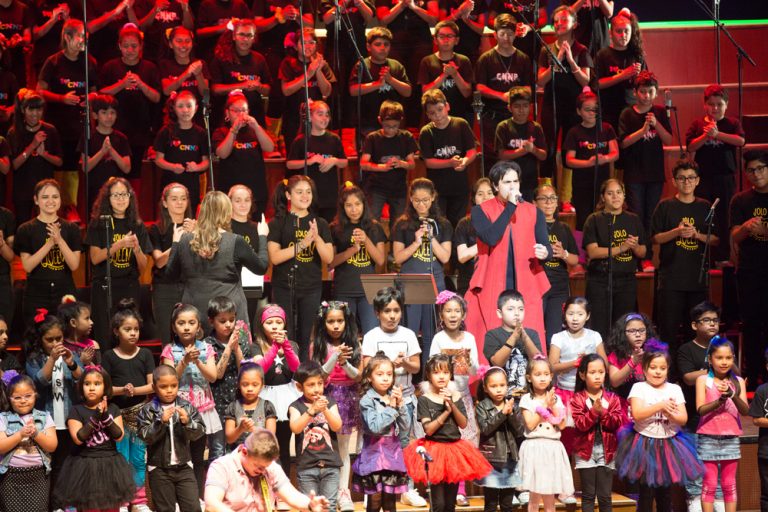

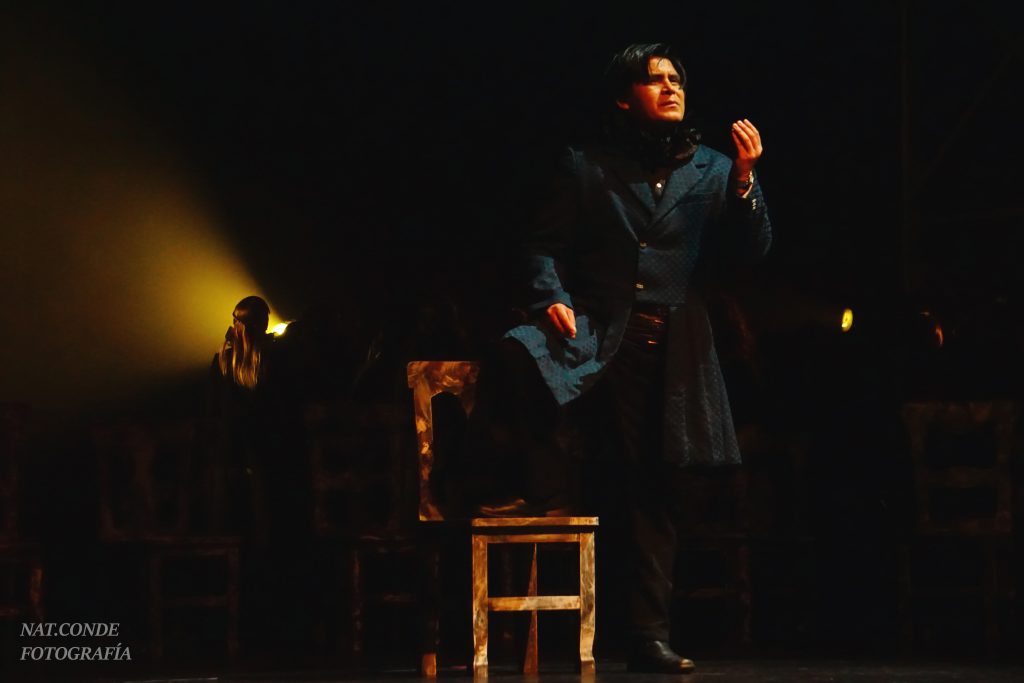

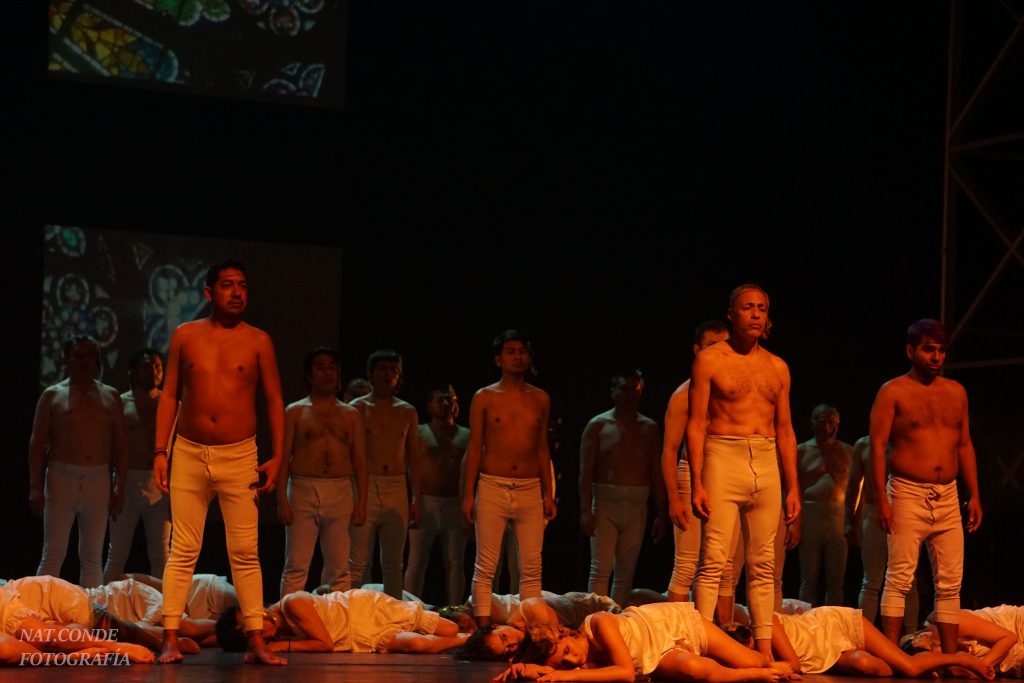

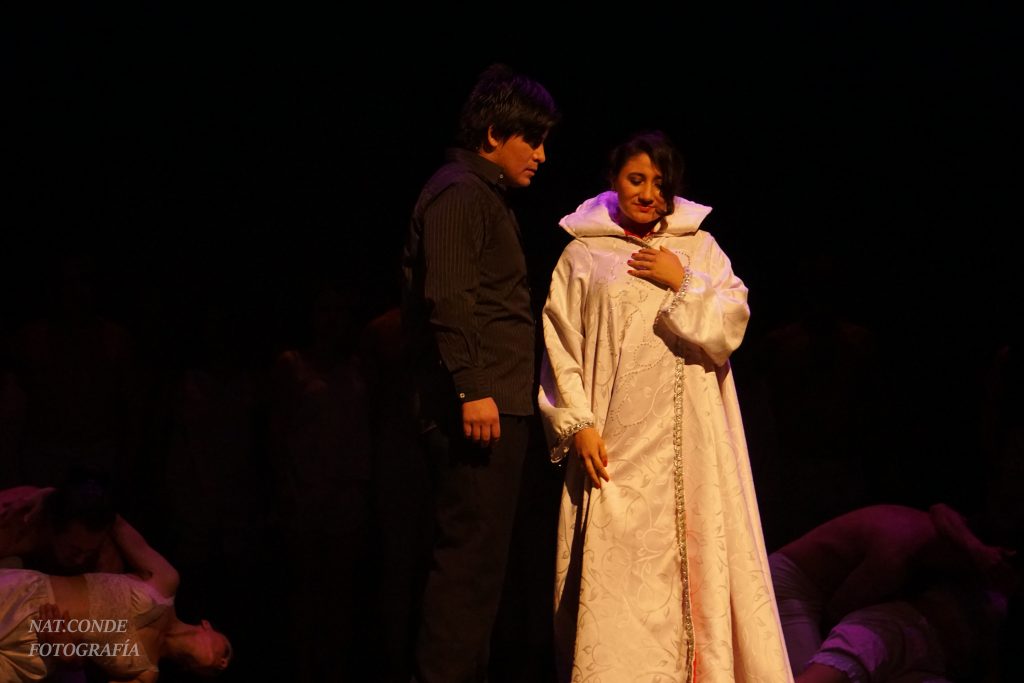

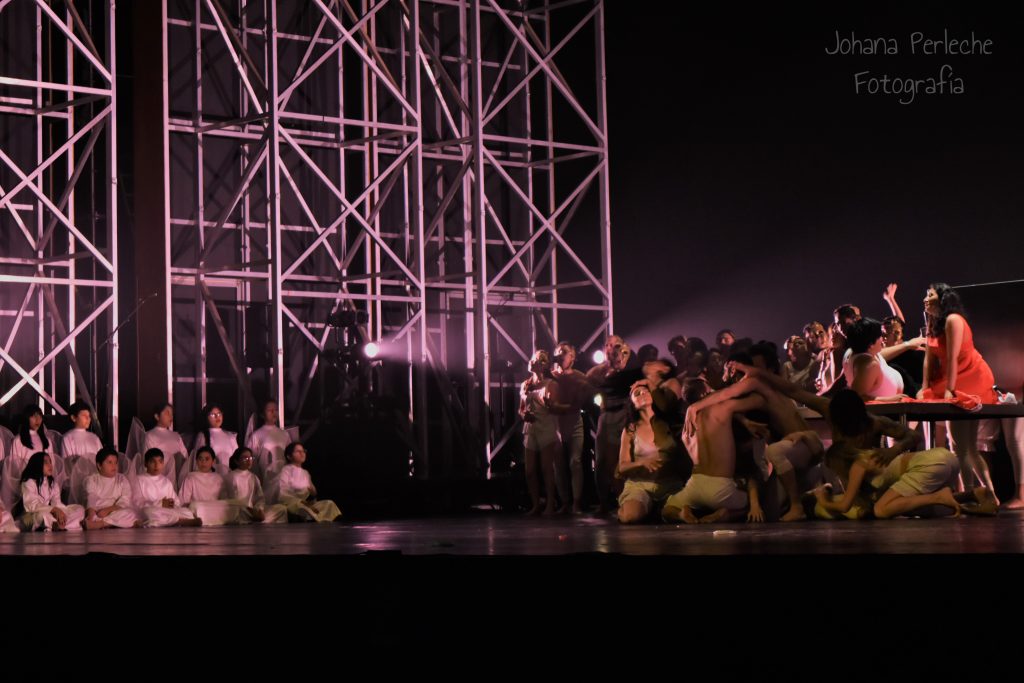

Fotografías: Ana Hernández / Gran Teatro Nacional

Entrevista: Elizabeth Condori

elizabeth.condori@unmsm.edu.pe

Carla Anamaria

Lima, 2 de agosto de 2018