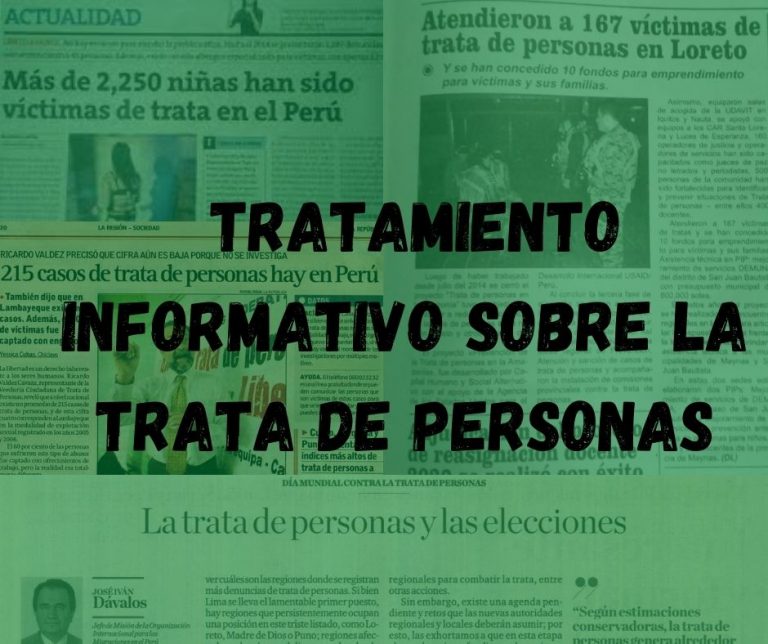

Prostitución, trata de blancas, víctimas intervenidas y damas de compañía son algunos de los términos erróneos que se utilizan en la cobertura periodística sobre trata de personas. Esta problemática no solo genera un periodismo sensacionalista, sino que construye una mirada errónea en torno a este delito. Por ello, en este artículo abordaremos el correcto uso de términos al informar sobre la trata de personas.

En primer lugar, al realizar la cobertura periodística sobre trata de personas es necesario saber reconocer la figura de delito. Lourdes Fernández (2019), periodista especializada en reportajes relacionados con la trata de personas, elaboró el siguiente cuadro para el reconocimiento de las conductas, medios y fines que configuran el delito de trata de personas.

(Fuente: CIES)

En el Perú, este delito ha sido comúnmente asociado con el fin de la explotación sexual. Este punto es importante considerarlo, puesto que según la Guía para el abordaje periodístico de trata de personas elaborada por el Ministerio del Interior (2018), el 57% de notas analizadas hacían referencia a la explotación sexual. Sin embargo, los fines pueden ser también explotación laboral y extracción o tráfico de órganos. En este punto la claridad en los términos y conceptos pueden hacer la diferencia para el lector.

Según reporte de CHS Alternativo, hasta mayo de este año se habían rescatado a 220 personas a través de diversos operativos realizados por la Policía Nacional del Perú, lo cual ha generado distintos titulares en nuestro país que evidencian la ausencia de términos correctos en su cobertura.

Di explotación sexual, no digas prostitución

En el taller “Herramientas para la cobertura periodística de trata de personas y violencia de género” organizado por IPYS y CHS, Lourdes Fernández expone que es incorrecto utilizar el término prostitución, más aún cuando se trata de menores de edad. Ello puesto que existen diferencias claves entre ambos términos. “En la explotación sexual, las mujeres son coaccionadas para realizar actos sexuales con clientes-explotadores, con el fin de que los tratantes se vean beneficiados económicamente” (Mininter, 2018, p. 22). Mientras que el término prostitución se utiliza cuando nos referimos a mujeres que deciden ejercer voluntariamente para su propio beneficio (Mininter, 2018).

En el caso de las menores de edad, es erróneo utilizar dicho término porque al hacerlo se coloca al menor en capacidad de discernimiento (Mininter, 2018), hecho que genera una percepción errónea sobre el delito.

En el ejemplo posterior se pueden evidenciar los errores anteriormente mencionados. En la bajada se expone que se trata del delito de trata de personas, sin embargo, en el titular se utiliza el término prostitución.

Ejemplo de titular corregido: SJL: Banda de extranjeros explotaba sexualmente a menores de edad bajo amenaza de muerte.

(Fuente: Peru21)

Ni “clientes” ni “parroquianos”, son clientes-explotadores

Otro error común que menciona Fernández es utilizar el término clientes para referirse a quienes también toman parte en este delito. Es necesario llamarlos clientes-explotadores para poner en claro que existe una relación desigual en la que no se da un consentimiento. De esta forma se omite la denotación que implica mencionarlos como clientes: “una transacción comercial entre pares” (RedPar, 2020, p. 6).

Por estas mismas razones, tampoco se deben utilizar términos como “servicios sexuales”, “trabajo sexual” o “trabajadora de la noche”. En el siguiente ejemplo se observan los errores mencionados en esta parte al mencionar servicios sexuales a pesar de tratarse de una menor de edad.

(Fuente: El Comercio)

Son víctimas rescatadas o sobrevivientes.

Prostituta, dama de compañía, alternadora, meretriz, trabajadora de la noche, trabajadora sexual, víctima intervenida y víctima detenida son algunos de los términos más comunes que se utilizan en los medios para referirse a las personas que han sido explotadas sexualmente. Estos términos son erróneos, puesto que se utiliza a la mujer como objeto sexual (Mininter, 2018). Asimismo, al utilizar dichos términos se esconde la naturaleza delictiva de la trata y en muchos casos se revictimiza a quienes han sido rescatadas de ello.

En este punto, Fernández agregó en el taller que el término “sobrevivientes” implica una serie de características posteriores que no siempre se cumplen en nuestro país como la adecuada protección, post-intervención así como ayuda psicológica y emocional, por lo que hablar de sobrevivientes termina siendo un ideal más que una realidad en muchos de los casos.

En el siguiente ejemplo, si bien se resalta que se trataría de víctimas de explotación sexual, se añade de forma innecesaria el término “meretricio clandestino” con lo que se no se expone de manera clara el delito de trata de personas.

(Fuente: Ojo)

Cuando se trata de explotación laboral

En esta parte, la Defensoría del Pueblo de Argentina en una publicación recomienda evitar utilizar el término “trabajo” al referirse a este tipo de trata, puesto que se puede “normalizar involuntariamente la explotación inherente a este delito” (2019).

Otros términos por considerar

En el taller, Fernández recomendó también evitar el uso de “prostibares” para referirse a los lugares que fueron intervenidos. Es recomendable mencionar el nombre del bar o lugar donde se llevaba a cabo el delito y de esta forma también se evita que la noticia tenga un corte sensacionalista y a su vez se informe de forma clara.

En otro momento también se abordó el término “turismo sexual”, en la cual también se recomienda referirse al mismo como explotación sexual en turismo y viajes, una vez más poniendo de relieve que se trata de una situación donde existe explotación.

Es importante mencionar que, si bien las víctimas de trata de personas son en un 70% mujeres, la trata de personas no discrimina. Por ello también se recomienda no utilizar el término “trata de blancas” puesto que promueve un enfoque discriminatorio hacia la complejidad de este delito.

Si bien, existen diversos elementos que intervienen para realizar una adecuada cobertura sobre la trata de personas, comenzar a utilizar los términos correctos es un gran paso hacia una cobertura con enfoque de género y con enfoque en la víctima. Asimismo, es necesario recordar siempre que el uso incorrecto de términos para referirnos al delito de trata de personas no solo construye una mirada errónea sobre lo que es, sino que revictimiza a las sobrevivientes. Como comunicadores y periodistas es nuestra tarea y obligación informar con claridad y, sobre todo, con responsabilidad.

Referencias:

Defensoría del Pueblo-Argentina (2019). Recomendaciones para la cobertura adecuada de noticias sobre el delito de Trata de Personas. https://issuu.com/defensordelpueblodelanacion/docs/folleto_trata_

Fernandez Calvo, L. (2019). Trata de personas, Mejores practicas para su abordaje periodistico. Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). https://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/CIES%202019/Concurso/dossier_de_prensa_trata_de_personas_2019_0.pdf

IPYS. (2021, 19 agosto). Herramientas para la cobertura periodística de trata de personas y violencia de género. [Vídeo]. Facebook. https://www.facebook.com/ipys.org/videos/424250648977972

Mininter (2018). Guía para el abordaje periodístico de trata de personas. https://drive.google.com/file/d/1LO01L-QqBb6IEpimdbTBqQ0GpoZYm6b8/view

Policía nacional rescató a 220 víctimas de trata de personas en lo que va del año. (mayo, 2021). CHS Alternativo. http://chsalternativo.org/reportealternativo/2021/05/13/policia-nacional-rescato-a-220-victimas-de-trata-de-personas-en-lo-que-va-del-ano/

RedPar (julio, 2020). Decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y explotación sexual. https://drive.google.com/file/d/11rVmjsjNdMmBrDOMQSnQHF1LB_vDorQ5/view

@Milagros Otárola Ccochachi: milagros.otarola(at)unmsm.edu.pe

@MediaLab UNMSM

Lima, 05 de noviembre de 2021