Por: Bruno Amoretti Aliaga

Vivimos en una dictadura de la positividad. El dogma es “sí podemos”. No importa las latitudes, los idiomas, o la cultura. Tú, yo, y nosotros, debemos ser felices y tener éxito en tantos proyectos como nos pongamos en frente. El éxito empresarial significa producir, pero, sobre todo, no dejar de hacerlo. Guiados por nuestros líderes espirituales, nos enriquecemos de un léxico entusiasmado de posibilidades, bendiciones y superlativos. Y eso nos está enfermando.

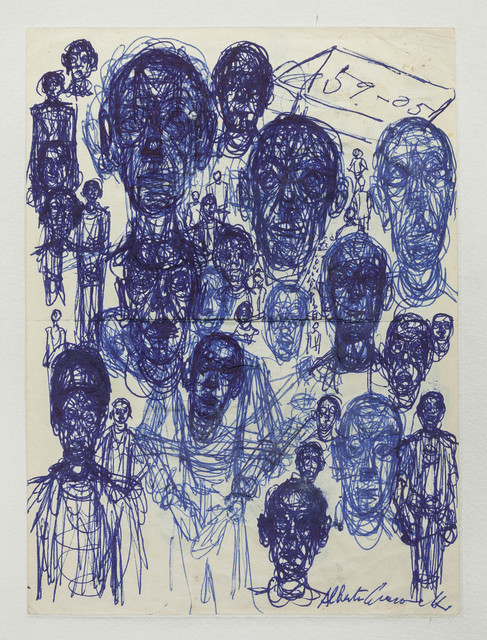

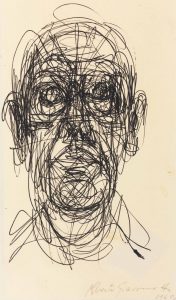

A esta conclusión llega Byung-Chul Han en su libro La sociedad del cansancio, o Müdigkeitsgesellschaft en su título original, que en una traducción más exacta sería La sociedad de la fatiga. Es importante hacer la distinción entre fatiga y cansancio en tanto difieren en grado de intensidad. Han comienza la mayoría de las partes de su obra citando las ideas de otros pensadores, pero ciertamente no tiene miedo de contradecirlas.

El autor revisa los pensamientos de reconocidos filósofos (Freud, Arendt, Ehrenber, Deleuze, Foucault, etc.) sobre las dolencias de la sociedad en un intento de diagnosticar lo que está sucediendo ahora. Un buen ejemplo es su examen de las afirmaciones de Hannah Arendt de que hemos renunciado a nuestro individualismo y nos hemos convertido en engranajes de máquinas, lo que genera una sociedad demasiado cansada y agotada para pensar. La contrademanda de Han es que estamos demasiado llenos de ego: tenemos como consigna ser nuestro propio jefe y subordinar al mismo tiempo a los demás.

***

La tesis principal de Han parte de la diferencia entre una sociedad basada en el lenguaje de la inmunología, denominada, por referencia a Michel Foucault, la “sociedad disciplinaria”, y otra basada en el lenguaje neurológico, la “sociedad del rendimiento”. El surcoreano explica este cambio de paradigma a través del concepto de inmunidad. En el siglo XX, existía una cultura que distinguía entre lo de afuera y lo de adentro, entre el yo y el extraño. Fue un siglo caracterizado por la noción del enemigo externo, donde el extraño aparecía como objeto posible de ser atacado, aun cuando no resultaba peligroso, simplemente por ser otro.

Mientras que en el pasado la sociedad se regía por una disciplina inmune —entendida como una conducta humana que asimilaba lo externo como una agresión patogénica—, la actual sociedad del rendimiento tiene en sí misma a su mayor enemigo: nosotros. Esto significa que antes, las personas actuaban como lo hacen los cuerpos cuando se detecta una infección: aislando y aniquilando a la amenaza. Como resultado, cualquier cosa que no formara parte del todo era automáticamente considerado un peligro.

Durante los primeros años del siglo XXI, la sociedad ha traído consigo una amenaza a nuestras formas de vida. Ya no externa, sino desde adentro, en el sentido de que está integrada en el tejido de nuestra sociedad. Ya no existe el otro viral que amenaza, sino un yo totalmente positivo que todo lo abarca y todo lo puede lograr. Si en el pasado los estilos de vida se centraron en prohibiciones, mandamientos y leyes, hoy han sido reemplazados por proyectos, iniciativas y motivaciones.

El problema con este cambio es que, si bien aparentemente nos libera, en realidad solo cambia el énfasis de control de lo externo a lo interno. Nuestro sistema inmunológico no tiene nada que paliar, pues el daño viene desde adentro. Esto explica por qué la sociedad paradigmática del siglo XXI ya no es considerada una infección causada por bacterias o virus, pero sí por enfermedades neurológicas: depresión, déficit de atención e hiperactividad, trastorno de personalidad límite, el síndrome de burnout, entre otros. Estas enfermedades definen el nuevo panorama patológico. Acontece la depresión en el momento en que el ser humano ya no puede más. El sujeto del rendimiento se somete a la culpa de no poder en una sociedad del «sí puedo». En otras palabras, se enferma de positividad. Cuando ya no nos sentimos a la altura del desafío del “progreso” continuo, nos agotamos, y recaemos en crisis emocionales severas.

Aquella sociedad disciplinaria del siglo XX era una sociedad de la negatividad. Su factor dialéctico sustancial era “no deber»; es decir, no hacer lo que podemos, sino lo que la norma nos indica que debemos hacer. En cambio, la sociedad del rendimiento tiene un factor base positivo, que es » yo puedo», porque yo «debo poder”. Solo existe la noción de poder. De la disciplina hemos pasado a la autodisciplina. El nuevo tipo humano, expuesto al exceso de positividad, es el “animal de trabajo” (animal laborans) que se explota voluntariamente, sin coerción. Hoy, las frases «yo soy mi jefe» o «yo soy mi propio amo» son hartamente repetitivas. Somos tanto culpables como víctimas. Cualquiera que se encuentre atrapado en un ambiente de trabajo estará familiarizado con la sensación de estar en una carrera sin final a la vista, donde la única posibilidad de descansar es colapsar, exhausto.

***

Byung-Chul Han busca caracterizar circunstancialmente a la sociedad. Una de las características del “logro” contemporáneo es que el hombre ya no necesita ser disciplinado —después de todo, ha sufrido un periodo de disciplina—, por lo tanto, el “sujeto del logro” queda libre de cualquier instancia externa de dominación que lo obligue a trabajar. Este nuevo sujeto se entrega a la libertad compulsiva; es decir, a una libertad que maximiza los triunfos personales, liderando un proceso de autoexplotación.

Nos explotamos bajo el peso de una libertad que trae consigo el imperativo de un rendimiento positivo. No hay espacio para la interrupción, para el detenerse. Al identificarnos como un proyecto de vida, el ser humano ya no diferencia el trabajo del ocio. El amo se ha vuelto esclavo de sí mismo. Entramos en una libertad paradójica —que se manifiesta mediante las enfermedades neuronales— de ser libres porque sentimos que todo lo podemos hacer. Es paradójica porque ese hacer permanente es al mismo tiempo nuestra «cárcel social».

En una sociedad donde el “logro” es la consigna, la aceptación del aburrimiento es progresivamente más pequeña. No hay tiempo para perder. Esta incapacidad para tolerar el aburrimiento podría volverse altamente problemática, ya que los logros culturales de la humanidad requieren una atención profunda y contemplativa. Como sostenía Walter Benjamin, aburrirse es una virtud. La verdadera libertad es la contemplación, es el deternese, el entretiempo.

La “vida activa”, señala Han, rompe completamente con el concepto de la “vida contemplativa”. Para el autor, esto último es la capacidad para interrumpir, vacilar o disminuir la velocidad de los logros personales. Es una vía de escape. Por eso, el aburrimiento, precursor necesario de la creatividad, es la única forma para evitar que tengamos una vida llena de repeticiones.

Quien puede tolerar al aburrimiento, encuentra nuevos espacios para la creación. Nietzsche afirmaba que aprender a mirar es acostumbrar al ojo a contemplar. Solo de esa forma podemos alimentar el pensamiento y no someternos a impulsos. En un mundo donde las pausas y los descansos son cada vez más cortos, tanto Nietzsche como Han enfatizan la importancia de dar un paso atrás y la necesidad de desarrollar la capacidad de resistir una multitud de atracciones.

Han comparte la idea de Hegel de que el no hacer no es impotencia, sino un camino alternativo que completa al hacer. Por lo tanto, la negatividad es una de las grandes facultades del hombre, en tanto contraparte de la positividad se refiere. Esto se manifiesta en el momento en que el hombre se detiene en la posibilidad de contemplar, teorizar y reflexionar: ser lo que realmente es. La falta de negatividad en la vida conduce a la hiperactividad, seguida del agotamiento. Como ya no podemos negarnos a alguien en las obligaciones que asumimos, quedamos atrapados en un ciclo de sobreproductividad, comunicación maníaca e hiperexpectación. El resultado es una epidemia de colapsos y ansiedades.

La actividad que permite al hombre contemporáneo cubrir el exceso de estímulos e impulsos que afectan nuestra atención es conocida como multitasking, o multitarea. Esta no es una habilidad privativa del hombre moderno, sino una capacidad primitiva que obliga a los animales a activar muchos niveles de percepción para sobrevivir. Dividir la atención en múltiples objetivos, dice Han, hace más difícil aún la contemplación. El multitasking debe entenderse como una regresión hacia instancias de supervivencia animal. Las incontables distracciones, los plazos que nos fijamos, los planes de vida, los infinitos proyectos y la multitarea se han convertido en una forma de vida. La paradoja de la positividad nos destruye: “Es una ilusión creer que cuanto más atractivo se vuelve, más libre somos”, concluye Han.

Pasamos entonces de una “sociedad disciplinaria” a una “sociedad del logro”, en la que prevalece nuevas formas de violencia inmanentes al sistema. Por ser constitutivas al sistema, no se pueden conocer como extrañas ni mucho menos generar una reacción inmunológica violenta. Hemos dejado de ser una sociedad de control por la vigilancia para ser una sociedad obligada por el rendimiento. El término control no termina de explicar exactamente nuestra realidad actual, ya que, según Han, el control supone la existencia de rasgos de negatividad y la existencia de un otro que nos controla, mientras que la obligación del rendimiento es consustancial a la propia persona. Un ejemplo de esto es la cultura del emprendedor, tan enraizada en nuestra forma de vida. Un culto al «hacer» y al «poder hacer». No son nuestros jefes quienes nos están explotando, somos nosotros quienes nos autoexplotamos, ejecutando un comando incesante para lograr alcanzar ese sueño extraordinario.

Un tema sustancial es cómo estos factores sociales y culturales dan forma a nuestra psique y vida espiritual. Han argumenta que las suposiciones de Freud sobre el inconsciente ahora están desfasadas. El padre del psicoanálisis también vivió en la “sociedad disciplinaria” de Foucault, un concepto superado según el paradigma neurológico. En dicha cultura, los individuos se autocorregían en el intento de mantenerse en el lado correcto de los supuestos morales: ser normales, no anormales; ser sanos, no locos; ser respetuosos a la ley, no quebrantar las reglas. Éramos monitoreados habitualmente, como si estuviéramos viviendo bajo una vigilancia constante que nos obliga, y eventualmente castiga ante la violación de la norma. El factor psicoanalítico en este conexto es el superyó: esa voz interna o reguladora que aumenta la ansiedad a medida que nos rebelamos. Pero, ahora, como sociedad del logro, el imperativo de inhibirse ha abierto el camino a un imperativo de producirse. El “no debería” ha sido reemplazado por el “yo puedo”. La naturaleza de las estructuras psíquicas esta sociedad son una psique adictiva formada por el principio del placer, y al mismo tiempo, abrumada por las heridas narcisistas que inevitablemente derivan de la incapacidad de prosperar, lograr, florecer o triunfar.

***

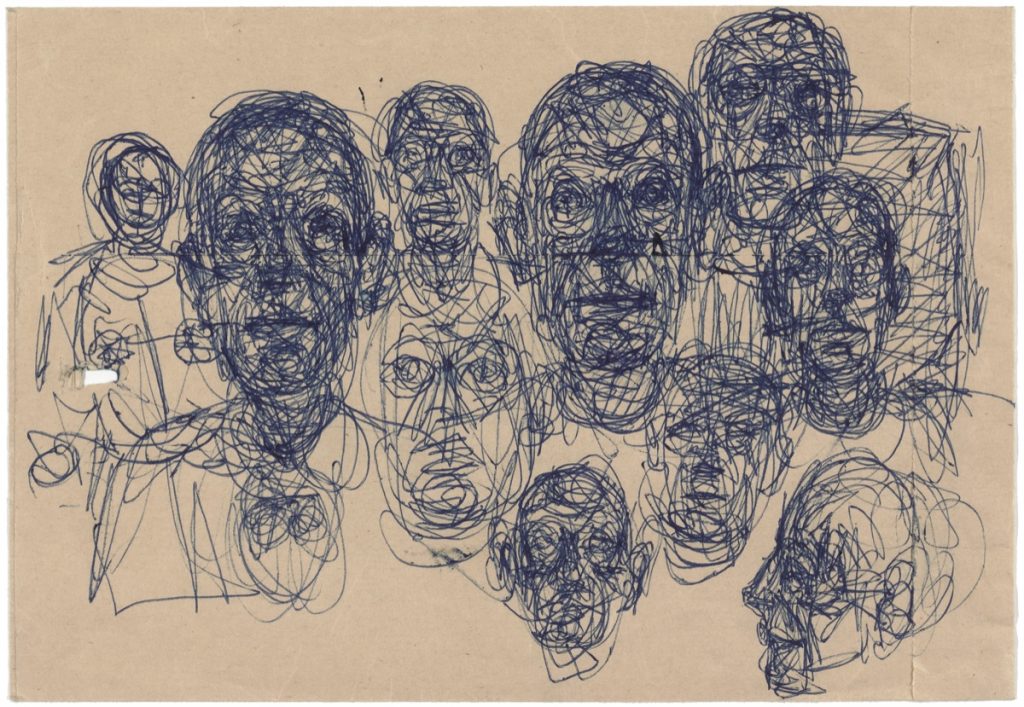

Finalmente, el autor prevé qué será nuestra sociedad en el futuro, a partir de los signos que encuentra en la actualidad: la transición de la “sociedad del logro” a la “sociedad del dopaje”. Ya no existe más esa dialéctica de la explotación externa. El obrero explotado ahora es el emprendedor que sueña con ser millonario. Dentro de este contexto, Han propone su particular comprensión del cansancio —reflexivo y potencialmente creativo— como contrapunto (y salvación) del estéril y agotador cansancio de la producción del dopaje. Existe el peligro de una rutina y fatiga que conduce a lo que él llama un “infarto del alma”, y lo que es peor, esto es una aflicción individual que separa a las personas. En este punto, Han utiliza el Ensayo sobre el cansancio de Peter Handke para explicar cómo cree que deberíamos abordar el problema. Para ambos, es necesario hacer un espacio en el mundo para cambiar el agotamiento individual por un agotamiento colectivo, uno que realmente promueva la necesidad de negar los excesos de la positividad.

El imperativo de vivir en una sociedad del rendimiento conduce a una paradoja: producir sin ser productivo. Cada vez más somos parte de la sociedad del dopaje, que permite a los individuos seguir rindiendo, y nunca parar. Seguimos construyendo una sociedad de la fatiga, un cansancio que aísla y que fragmenta. Si todos soñamos lo mismo, no tendremos la posibilidad física ni mental para alcanzar metas tan iguales. Estamos inmersos en un ruido incesante, que no calla, que no nos permite cansarnos, pero tampoco descansar. Eso provoca en nosotros una fatiga crónica. Siempre tenemos a nuestro alrededor estímulos, y eso impide un silencio necesario a nivel mental.

Nuestras vidas se reducen a tratar de ejercerlo todo, y seguir creyendo con gran vehemencia que todo lo podemos. Nos dañamos de una manera que nos agotamos. Y lo peor: la violencia de lo positivo no necesita hostilidad. No tiene que ser hostil para dañarnos. Prolifera en una sociedad permisiva, por eso es más difícil identificarla y verla. Han la denomina “invisible”. Se ha convertido en una ideología masiva, está en todas partes. Y no podemos escapar de ella. Nos sentimos culpables al no poder hacerlo. Instauramos en nuestra determinación que, aunque estemos deprimidos, debemos trabajar. Aunque estemos triste, debemos sonreír. Aunque estemos desvelados, debemos terminar nuestra rutina. Porque somos posibles de todo y nada a la vez.

Referencias: Han, B. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona, España: Heder.

Lima, 29 de enero de 2020

@MediaLab UNMSM